これ粘菌

![]() Time you opened:

Time you opened:

野山を歩いていると倒木や木の切り株などにキノコではなくカビでもなく小さな不思議な生き物を目にすることがあります。粘菌(変形菌)と呼ばれる生物です。

本には・・「動物と植物の中間的な生物。動物のように体を変形させて移動したり大きくなったりするが、キノコのように胞子を飛ばして増える。落ち葉や枯れ枝に住み、それらを腐らせる微生物を食料とする。山だけではなく公園や庭などにもいる! 単細胞ながら迷路も通り抜けてしまう知的な行動をする。自然界の生態系を司る需要な役割をしていることがわかってきた」・・・と書かれています。

里山で出会ったホコリさんたちです。科、属と分類して載せてありますが、図鑑を参考にしたもので学術的なものではありません。写真が増え収拾がつかなくなってしまい、分類をしてみました。

最近の話題

▼ これぞキララホコリ! 2025.12.22

昨日はたっぷり雨が降りました。3日前に見た裏山のキララホコリが変化しているか、昼前から用事があるので朝早く行ってみました。地附山は時折粉雪が舞う寒い朝でした。変化したのを見つけました。子嚢の表面が綺麗な模様に、これぞキララホコリ!

今日は三脚を持って行って撮影してきました。山頂近くは冷たい風が強く、木々が擦れる音があちこちでしていました。体を動かしていないと、寒さが体にしみ込んできます、ホコリさんはだいたい三脚設置が難しいところにいるので設置に手間取ってしまいます。そして、カメラの画面はスマホと同じで、指で直接触れて焦点を合わすシステムになっています。手袋が邪魔になり寒さとの戦いになってしまいます。というわけで1枚目は寒さとの戦いに負け三脚の使用を諦め撮影したものです。2枚目はまだ初めの頃の三脚使用の写真です。

▼ その名はキララホコリ! 2025.12.19

出ていました。その名はキララホコリ。一見地味ですが、近づいて見ると存在感のあるホコリ。名前もすごい。カタホコリ科、キララホコリ属。これから子嚢の表面の白い部分がもう少し広がって⭐️⭐️ってなるらしいのですが・・・カビがついているのもあるし、寒い時期なのでわかりません。過去にも近くで発見しましたが黒くなったままでした。地附山

子嚢の表面の白い部分は石灰質で星形になっていくらしい。軸もオレンジ色で存在感がある!

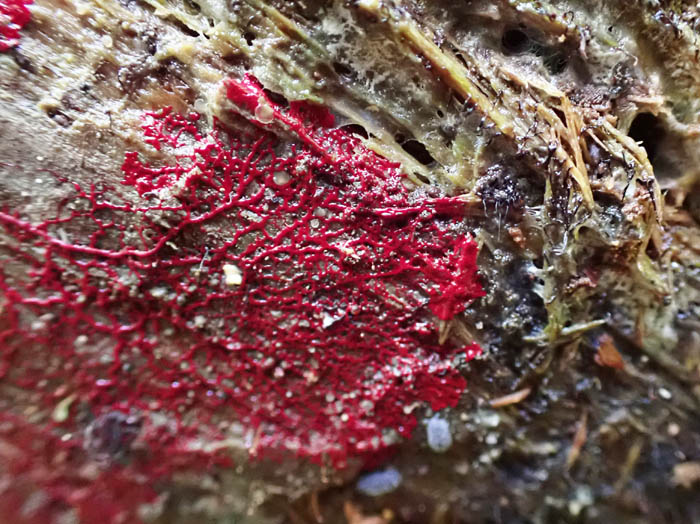

▼ 黄色に光るキカミモジホコリ! 2025.10.17

前日はまとまった雨と強い風、こんな日は粘菌は出ていないだろうと思っていましたが・・・ 地附山

雨にも負けず、風にも負けず・・・たっぷり朽木が水分を含んだので一気に出てきたのかもしれません。ヌカホコリはあちらこちらに出ていました。

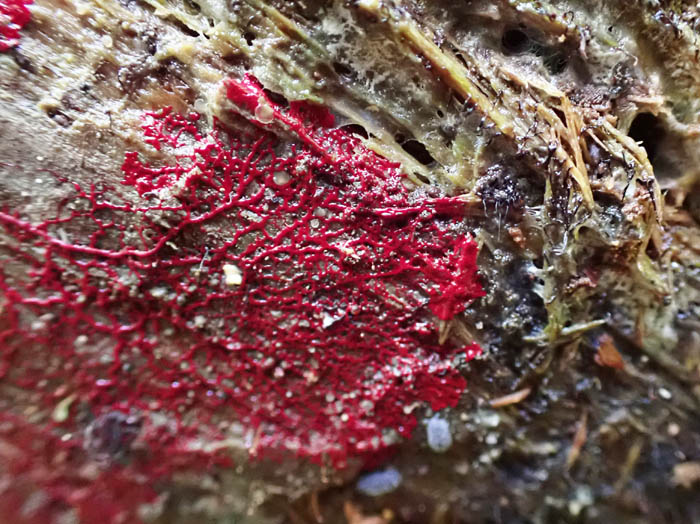

▼ 真っ赤な変形体はアカモジホコリ! 2025.9.17

二日前に鮮やかな真っ赤な変形体を発見しましたが、その後の変化を観てきました。子実体に変わっていました。やっぱりアカモジホコリでした。ちょっと見ると朽木の表面が焦茶に汚れているようにしか見えませんが、近づくと別世界が広がっています。😍 地附山

二日前に撮影したその変形体。粘菌(変形菌)の変化はすごい。

▼ 垂れ下がるキフシススホコリ 2025.9.17

変わった状態のキフシススホコリを発見。 地附山

二日前に撮影したその変形体。粘菌(変形菌)の変化は面白い。

キフシススホコリかススホコリか、垂れ下がるので他の名前がついているかもしれません。この世界も奥が深い。😔

▼ なぞの真っ赤な変形体 2025.9.15

鮮やかな真っ赤な変形体を発見。 地附山

図鑑には載っていません。大きさと状態から見ると変形菌の変形途中の姿と思われます。アカモジホコリでしょうか。

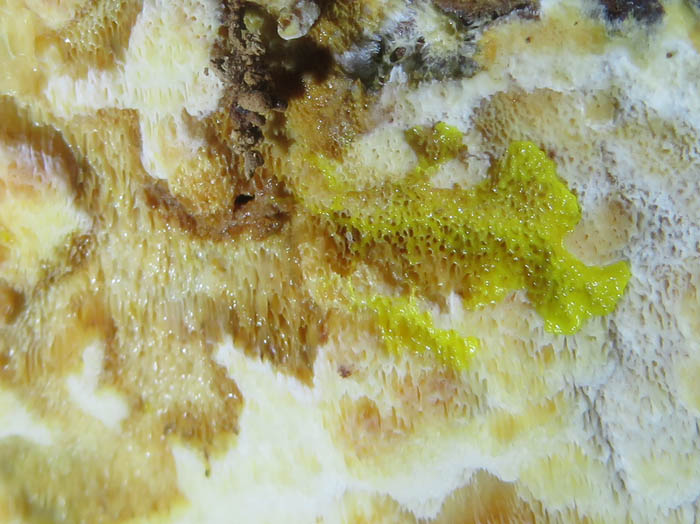

▼ 変形中のキフシススホコリ 2025.8.31

鮮やかな黄色のキフシススホコリです。下の方はまだ変形中と思われる透明の糸と膜が、そしてその下には透明な変形体が見えました。 地附山 2025.8.31

ススホコリとキフシススホコリはよく似ているそうです。キフシススホコリは鮮やかな黄色で。隙間から黒い胞子が見えることが大きな違いの様です。

▼ 我が家の庭のヒモホコリの仲間?その後 2025.8.17

8月13日に掲載した庭のヒモホコリの仲間と思われるその後の様子です。色が濃い褐色になり少しずつ繋がってきている様に見えますが・・・ 2025.8.17

変化が思ったよりゆっくり。日中は30度越えの残暑が続きます。撮影は暑さと蚊との戦いです。トゲヒモホコリというホコリかどうか確証はつかめません。

▼ 真っ黒なムラサキホコリ 地附山 2025.8.15

雨が降り続き粘菌が沢山発生した地附山。そんな中で地味ながらなかなか存在感のある粘菌(変形菌)を発見しました。その名は「クロムラサキホコリ」 2025.8.15

ムラサキホコリ科。ムラサキホコリ属。炭のような色、黒光りする柄、高さは5mmぐらい。肉眼では黒いので見落としてしまいます。

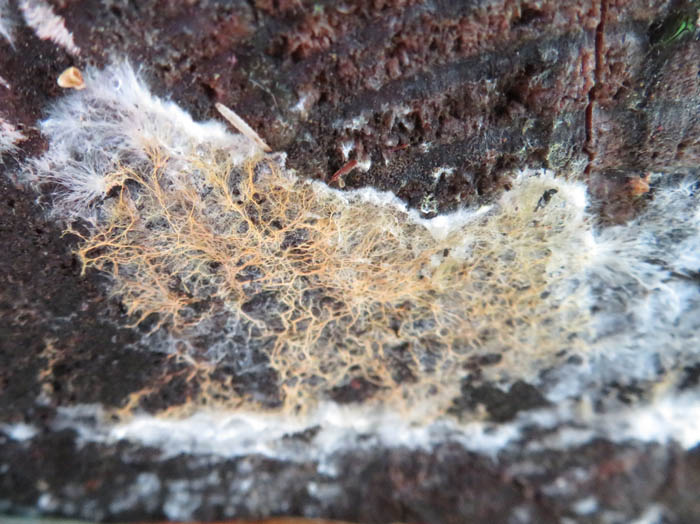

▼ ヒモホコリの仲間か 我が家の庭 2025.8.13

雨が続けて降ったためか、先月ススホコリが発生した近くに別のホコリが広く発生しました。本で調べるとケホコリ科ヒモホコリ属のトゲヒモホコリのようです。まだ未熟のようで、子実体になるとドーナツのようになる様ですが・・・ 2025.8.13

今後の変化が楽しみなのですが、午後暑い日差しのためか、どんどん勢いがなくなってしまいました。発生もあっという間ですが、変化も早い!

▼ マメホコリ 地附山 2025.8.8

しばらく乾いた裏山でしたが、雨が続けて降りようやく鮮やかなホコリが登場しました。 2025.8.8

8月4日に見つけた白い変形体はウツボホコリにはならなかったようです。カスのようなものしか残っていませんでした。けっこう激しい雨だったので流されたのかもしれません。残念。

▼ 白い半透明の変形体 地附山 2025.8.4

しばらく乾いた裏山でしたが、昨晩久々にたっぷりと雨が降りました。あちこち探しましたが、ひとつだけ新しい粘菌を見つけることができました。地面から出てくるキノコは探せませんでした。 2025.8.4

撮影しようとしたら、アブにズボンの上から刺されてしまいました。アブの巣に踏み込んでしまったのでしょうか。腕も他の虫に喰われてしまったのか、かゆくてたまりません。長袖を着て虫除けスプレーをかけて撮影をしていたのですが、地面近くで動かずにいることは虫たちの恰好の餌食になってしまうのでしょうか。湿ったとたん虫の動きが活発になったような気がします。継続して観察したいのですが・・・

不明なものや粘菌ではないが小さな世界

▼ 変形体 飯縄山・原田新道脇 2025.7.7

▼ 粘菌(変形菌)の残骸或いは休眠体か? 茶臼山 2025.2.21

11月に見たナカヨシケホコリの残骸です。その休眠体かもしれません。カビにやられていないのです。

▼ 冬眠中の粘菌(変形菌)か・地附山 2025.1.5

休眠体(菌核)というものでしょうか。倒木に着いた小さな粉の塊のようなもの、拡大して見るとただ粉つぶが着いているのではなく意味のあるもののように見えます。粘菌の本を見ると、休眠体(菌核)というものらしい。環境が改善されると目覚め、粘菌(変形菌)に戻り活動を始めるそうです。 2025.1.5

変形体は、急激な温度変化や乾燥により、「このままでは生きていけない」と危機感を感じるようです。そんなとき、変形体の中にたくさんの仕切りができ、全体に厚い壁をつくり、活動を停止します。この冬眠をしているような状態を「休眠体(菌核)」と呼んでいます。環境が改善されると目覚め、粘菌(変形菌)に戻り活動を再開します。「変形菌ずかん(変形菌の一生)」川上真一 著

近くにはカビがついたツヤエリホコリがいました。 2025.1.5

▼ これ粘菌?・地附山 2024.10.20

雨が降り寒くなりました。いよいよ裏山登りも冬支度です。秋から冬への季節がわりで、見慣れないものを発見してしまいました。 2024.10.20

図鑑には変形菌の変形体(子実体を形成する前)は不明と書かれたものが多いのですが、アミホコリ属の中のホコリには青色、緑色と書かれたものもありました。

切り倒された倒木の切り口全体に広がっていました。図鑑には変形菌の変形体(子実体を形成する前)は急な温度の低下や急な乾燥に会うと、朽木や枯れ葉の奥に避難する。余裕がなくそれができない場合は菌核というものを作り変形体を守り、変形を一時やめると書かれています。

その他今は秋のハイシーズンで判別しにくい未熟子実体があちこちに出現しています。

両方とも煮豆のようではありませんか。次のは小豆でしょうか。いくらもあります。食欲の秋、食べ物に見えてしまいますね。

自然観察で地附山に入っていますが、食べられるキノコが結構出ているんです。キノコ狩りで登っているのではないのですが、この季節でしか味わえない贅沢な自然の恵みです。

▼ 未熟子実体・地附山 2024.10.10

10月になりホコリさんたちは新しい季節に入ったように、未熟子実体で新鮮な姿を表しました。 2024.10.10

▼ 変形菌に似ていますが・地附山 2024.9.26

粘菌(変形菌)ではないかと思い撮影してみましたが、違うようです。姿形は変形菌に似ていますが不完全菌類の仲間でしょうか。

▼ 地附山 2024.8.8

不明生物? 朽木の切り口に大量に発生していました.粘菌ではないと思います.細かい毛のようなものはカビでしょうか. 地附山 2024.8.8

▼ 変形体のオンパレード・地附山 2024.7.25

確定できない変形体がいっぱい。今裏山は変形体月間です。

▼ ホコリさんたちの季節がやってきた 2024.6.7

雨も降り気温も上ってきたためか、ホコリさんたちの活動も増え少し見つけやすくなりました。

画面の幅は1.5cmぐらい。大きさを考えなければ、イクラ! どんなふうに変化していくかを見たいんだけれど、ここまで登ってくる体力と時間が・・・

▼ 鮮やかな未熟子実体登場! 2024.6.1

乾燥した気候が続いていましたが、月末にたっぷりと雨が降りました。いよいよホコリさんたちが活動し始めたようです。雨の後たくさん出てくる白くて透き通ったツノホコリさんたちは見当たりませんでした。最低気温が12℃とまだ低いからでしょうか。長野は朝まだ寒い!

▼ 葉についたホコリ発見 地附山 2024.1.5

▼ 変化に時間がかかるホコリさんたち 地附山 2023.11.4

オレンジ色の未熟子実体から黒色に変化するのはあっという間だったのですがその後の変化に時間がかかりはっきりしません。

ホネホコリの仲間か。或いはカタホコリの仲間か。図鑑を見ても分からない。

▼ 裏山・地附山 雨の日、傘を刺しながらの撮影。 2023.9.28

▼ 裏山 2023.9.15

▼ なぞの赤いものの変化・地附山 2023.8.24〜28

▼キノコ、サガリハリタケが黄色に変化し溶け始めている。変形菌によるものと考えられます。 2023.8.25

▼ ホコリを食べるキノコムシ・地附山 2023.8.25

▼ 変形菌の移動中 2023.7.16 茶臼山

▼ 変形体が子実体を作り始めたのか・地附山 2023.6.16→21

キノコとは全く違うもの

びっくり、どっきり。小さくても美しい?粘菌。 そんなものを撮影しています。カビやコケの類や有機物が発酵したものや、キノコ、虫の卵など粘菌ではないものもあるかもしれません。場数を踏んでいくことで「これ・粘菌?」写真の精度が高まっていくと思います。

粘菌アメーバはバクテリア、カビ、酵母、キノコなどを食べる。菌と名がついているが、菌類ではない。食糧としているそれらは「分解者」と呼ばれ植物や動物の死骸を土に還す役割をしている生物です。その「分解者」を食べてしまうので粘菌は間接的に分解を抑制する働きをしているということです。分解を抑制する働きは自然界の仕組みを大きく左右する働きです。キノコが発生する朽木に粘菌の子実体(子嚢・柄)も発生するので、キノコの仲間かと思われてしまいますが、役割は全く逆です。

人間が普段見られない地中では、食べたり・食べられたり、助けたり・助けられたり、微生物などによる生き物たちの壮大なドラマが行われているようです。それらの活動は地球規模で考えると相当なエネルギーになるということです。森の中で土に積もった枯れ葉を取り除くとキノコの菌糸が縦横に這っているのを見ることがあります。キノコは物を腐らせるだけではなく木の根本で重要な働きをしているらしいのです。目にするキノコや変形菌の子実体(子嚢・柄)は地中活動の一端でほんの一部。「これ・粘菌?」はそれらを垣間見ることかもしれません。粘菌(変形菌)に限らず、自然界の生物はそれぞれ関係しあい、絶妙なバランスをとって生きています。その一例がこちらです。

粘菌も食べられてしまいます。(粘菌が虫に食べられる ▶️)

📖参考書❢ 変形菌ずかん・川上新一 著(平凡社) ❢ 変形菌・川上新一 著(山と渓谷社) ❢ きのこ大図鑑・小宮山勝司 著(永岡書店) ❢ キノコの教え・小川 眞 著(岩波新書) ❢ 世にも美しい変形菌・高野 丈 著(文一総合出版) ❢ あした出会えるきのこ100・新井文彦 著(山と渓谷社) ❢ 美しい変形菌・高野 丈 著(PIE International)