95

地球の穴をのぞく 浅間山 2568m(長野県・群馬県)

2001年10月7日(日)2020.3 記

今朝も煙が三筋立つと、歌(小諸馬子唄)にも歌われた浅間山は、確かにいつも山頂に煙がたなびいている。関東平野からも雄大な姿が見られ、冬、真っ白な山に煙が上がっている姿は見事だ。この山は活火山、時々噴火する。神奈川に住んでいた頃に噴火の音が聞こえ、火山灰が降ったこともあった。怖い山だが、時々静かになり、その時は登ることができる。

神奈川に住んでいた頃、長野への往復時に高速道路から浅間山を見るのが楽しみだった。そしていつか登りたいと願っていた。

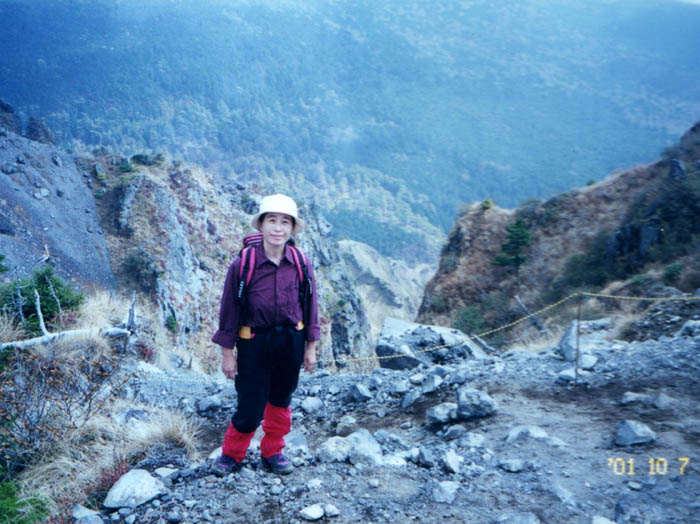

その願いが叶ったのは新世紀が明けてすぐ。神奈川から東京都内を抜け、車坂峠を目指したのは秋の気配が濃い10月、まだ暗い中だった。高速道路を北へ向かううちに、東の空がだんだん明るくなってくる。峠の駐車場に車を停めて歩き出したのは、10時。トーミの頭までは二つのコースがあるが、私たちは表コースを行く。コースの途中から富士山が見える。何時間もかけてやってきたのに、出発地点より遠い山が見えるって面白い。

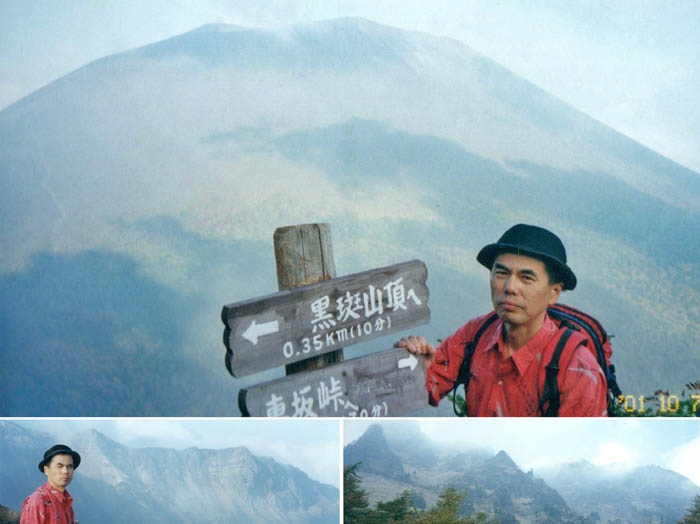

森の中の道を登ったり降りたりするうちに赤ゾレの頭(2018年、黒斑山登山に行った時は、当時の赤ゾレの頭には槍ヶ鞘と看板があった)に着いた。一気に眺望が開ける。大きく立ち塞がる浅間山。右に目を向ければ遠く小諸方面の里が霞んでいる。左にはこれから行くトーミの頭の向こうに外輪山が続いている。そして、目の前には大地がない。足元は切れ落ちて、湯の平がはるか下に見えている。万一突然噴火活動が起こった時のために、ここにも緊急避難用のシェルターがある。

崖の淵を一回下り、登り返すとトーミの頭。トーミの頭から下を見下ろすと、秋がどしんと座っている。滑り落ちるようにして秋の真ん中に降りていく。草すべりとはよく言ったものだ。

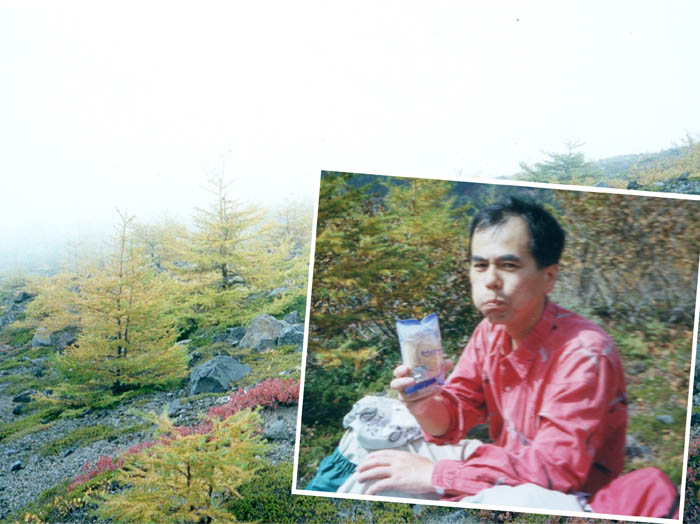

湯の平口から賽の河原までは気持ちの良い林の中を行く。林の中の風が通らないところを選んで、お昼を食べることにした。木の影から何が飛びだしてもおかしくないような、ちょっぴりおとぎの国の雰囲気がある。今は大丈夫だけれど、噴火レベルが危険域になればすぐ立ち入り禁止になるところ。人間のちっぽけさを実感させられるのかもしれない。

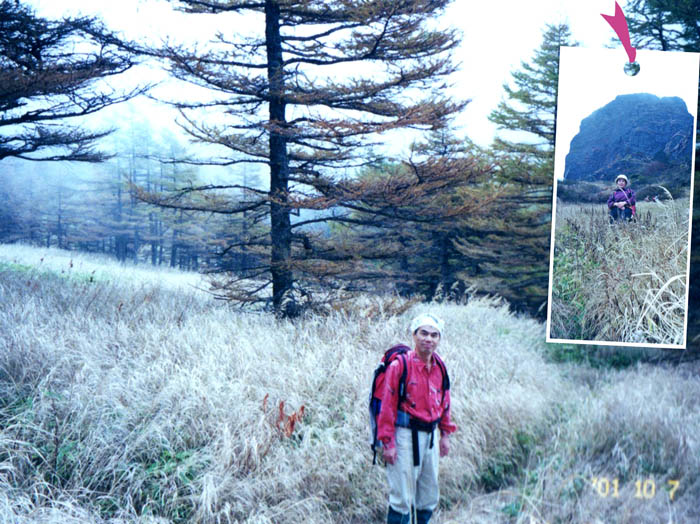

ご飯を食べて、再び登り出す。カラマツの向こうに大きな浅間山が見えている。噴火を繰り返し、まだ侵食を受けていない山肌はど〜んと平らでとにかく広い。

高度が上がるにつれ、周りの木々の丈が低くなる。わかってはいるのだが、なんだか自分が大きくなっていくような錯覚を楽しむ。周囲のカラマツが腰より低くなってしまい、それが黄金に紅葉している中に立つと、ガリヴァー(『ガリヴァー旅行記』英ジョナサン・スウィフト1726年刊)になった気分。小人の国に舞い降りたガリヴァーも、きっとこんな気分だったのかなぁ。

だんだん低くなってきた樹高がついに途切れる。木もまだ生えていない斜面だ。どこまでもこの傾斜が続く。高度を稼いでいくと、硫黄臭が強くなってきた。夫はこの匂いが苦手。喘息気味なので、呼吸が苦しくなるそうだ。

「だめだ、ここまでかなぁ」と言いながら転がってしまう。「まぁ時間はあるし、ちょっと休もうよ」と、私。

道の脇に転がる夫の隣に腰を下ろし、雄大な賽の河原を見下ろす。

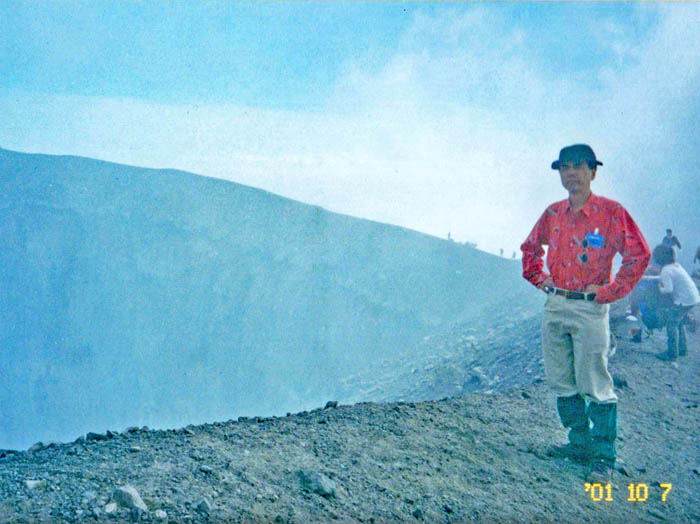

しばらく休んで息を吹き返した夫は、その後は元気に登り出した。高くなるにつれ、周囲の山が低くなっていく。お天気に恵まれた秋の日曜日、浅間山が静かなうちに登ってみたいと思う人が多いらしく、急斜面の一本道には登山者の姿が思ったより多い。喘ぎ喘ぎ登るうちに空の中に入っていた。

この大きな穴はなんだ?巨大な火口はただ垂直に地球の奥まで届いているかのように切れ落ちている。のぞき込むのが怖いほどの真っ直ぐな壁。はるか下まで続いていて、底が見えない。果たして底はあるのだろうか。

火口の淵には人の姿がポツポツと見られる。小さなその姿を見ると、火口の大きさが実感される。

明治時代に観測され始めてからでも、浅間山の噴火は2000回以上になるそうだ。さらに昔、1783年(江戸時代、天明3年)の大噴火は歴史に残る被害をもたらした。この時の火砕流・岩屑なだれは、10キロメートル以上離れた鎌原村を襲い、一瞬にして村全体を埋めつくしたそうだ。1000人以上の死者が出ただけでなく、噴き上げられた火山灰などの影響で日射量が減少し、東北や関東地方では冷害のために農作物が大きな被害を受け、天明の大飢饉となったという。その影響や恐るべし。

私たちはしばらく言葉少なに火口壁に立っていた。本当に言葉はいらないと思えた。自分のちっぽけさを恐ろしいほど実感しているのに、同時にこの偉大な自然の一部にかけがえなく自分という命もあるという・・・せめぎ合う感情に心を委ねていることが心地よく感じてしまう。

あまりの非現実感に圧倒されていつまでも立っていたい気分ではあったが、気を引き締めて降ることにした。まだ2時だが、秋の日は斜めになってきた。私たちはゆっくりゆっくり急斜面を降りて行く。カラマツの黄金色の中に降り立つと、だんだん自分が小さくなっていくかのように樹高が伸びていく。この山がいつか木々に覆われるようになる日が来るのだろうか。人間には計り知れない悠久の時を思った。

森の中を歩いて草すべりの下に立つ。そうだ、ここを登り返すという仕事があったんだ。見上げれば垂直に近い崖。萎えそうになる気持ちを引き立ててくれるように、ナナカマドの赤い実が輝いている。

湯の平で最後の一服をして、一気に登り出す。勢いが肝心よと、口だけは軽い。あと少しで登り切ろうという時に、赤ゾレの頭から張り出したような尾根に動くものを発見した。

あ、カモシカ。カモシカは呑気そうに何か食べている。枝の先をつついているようだから、木の芽、冬芽かな、それとも皮かな、何かそんなものを食べているようだ。私がカメラを構えると、カモシカはこちらに気づいたかのように動きを止めた。でも、じっと動かない。まるでポーズしているみたい。遠いうえに逆光だから、写真は綺麗に撮れなかったけれど、しばらくカモシカとお見合いをしていた楽しい時間だった。

登りついたトーミの頭から浅間山を振り返る。4時になろうとしている。夕日を受けて輝く浅間山。しばらく眺めてから、みっしりとした森が続く中コースを辿り、車坂峠に戻った。

車坂峠に戻ったのは5時近かった。その日は小諸のホテルに泊まり、翌早朝、仕事に、日常に向かって出発した。

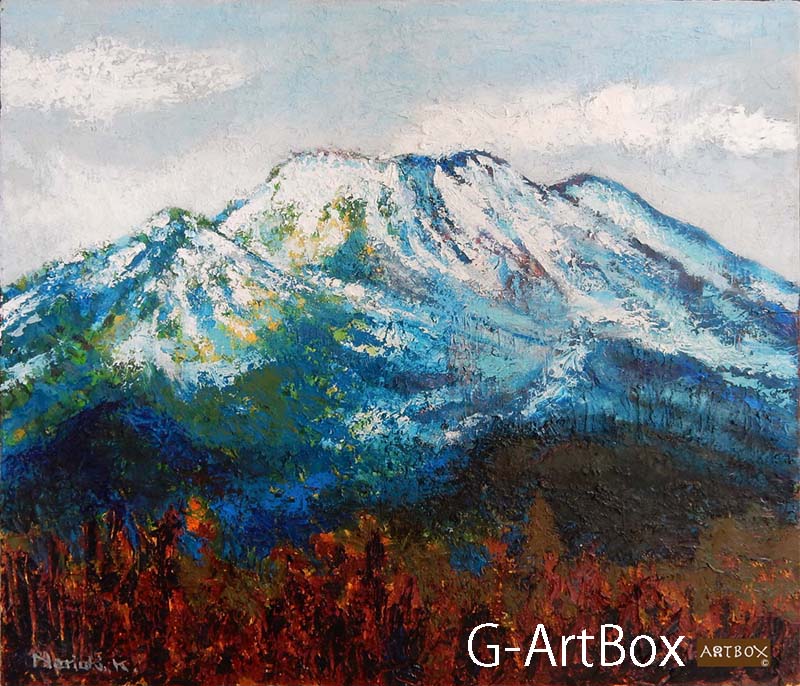

長野県民にとって浅間山は特別らしい。新潟育ちの私も、実家と関東を往復する度に上越線から浅間山を見ていたはずだが、上の空だったらしくどの山がそれか、かなり後になるまでわからなかったことを白状する。けれど、長野市育ちの夫は、父親と写生に出かけたこともあるそうで、新幹線の窓からも真っ先に見つけて教えてくれる。長野のSoul Mountainと言える山なのかもしれない。

Gold-ArtBox Home

Gold-ArtBox Home