52

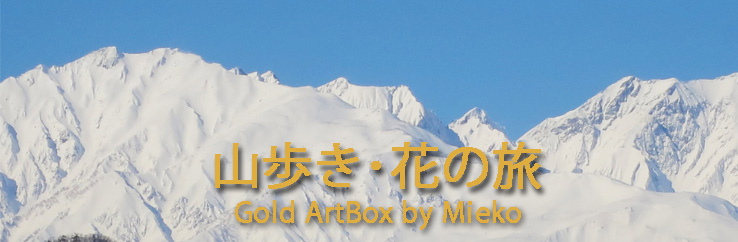

唐松岳 2696m〜前日は八島ヶ原湿原 1630m〜(長野県・富山県)

1998年8月21日(金)2018.8記

八方尾根を歩いていたら(※)、唐松岳に登った時のことを思い出した。友人たちと話しながら歩いてきたせいかもしれない。ああだった、こうだったと話しているうちに湿ったガスの匂い、ライチョウに出会った興奮、山頂で飲んだビールの味などが豊かに蘇ってきた気がする。

ちょうど20年前になるか・・・、若かったということはまた同時に仕事の忙しさに追われていたとも言えるから、夏休みではあってもあまり自由な時間は持てなかった。しかも山歩きは天候に左右される。雨風台風などの気まぐれな動きに一喜一憂しながらその日を待つことになる。

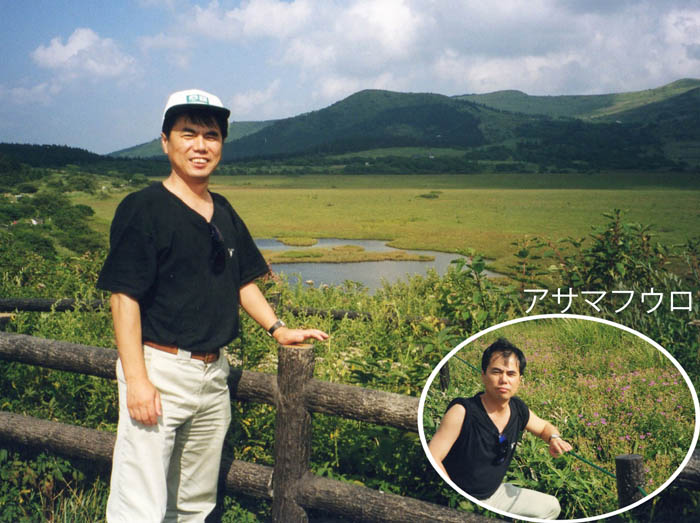

その日の前日は霧ヶ峰の八島ヶ原湿原を歩き、秋の声を聞くような花々を楽しんだ。朝神奈川を出発して、ゆっくり湿原を歩いてから唐松岳の近くに宿泊。翌日朝一番のゴンドラに乗って八方尾根を上がった。

その年、冬期オリンピックが長野で開催され、八方尾根では滑降競技が行われた。国立公園内に競技コースを作るのはいかがなものかとの議論があったそうだ。私などは、すでにいくつかの施設は建設されているのだからどのようなものを作るかしっかり考えればいいのでは・・・と思ったが、素人考えなのだろうか。結局、国立公園の部分はジャンプして飛び越えて行くコースになるから良いとか・・、滑降競技は実施され、夫は熱心にテレビ中継を見ていた。

リフトに乗って行くと滑降のスタート地点という案内板が立っていて、ちょっと無粋とも思えるし、ああここかと、なんだか気持ちを惹かれる思いもし、うん、自分自身ですら色々な思いを持つのだから人の感情なんて簡単にはいかないものだと、しみじみ思う。

ゴンドラとリフトを乗り継いで、八方池山荘の前から歩き始める。あいにく少しガスがかかり、見通しはよくない。けれど登るに連れて不帰の嶮(かえらずのけん)の岸壁が立ちはだかってくる。ガスが揺れると視界が開け、灰茶色の岩が現れる。恐ろしいほどに雄大だ。

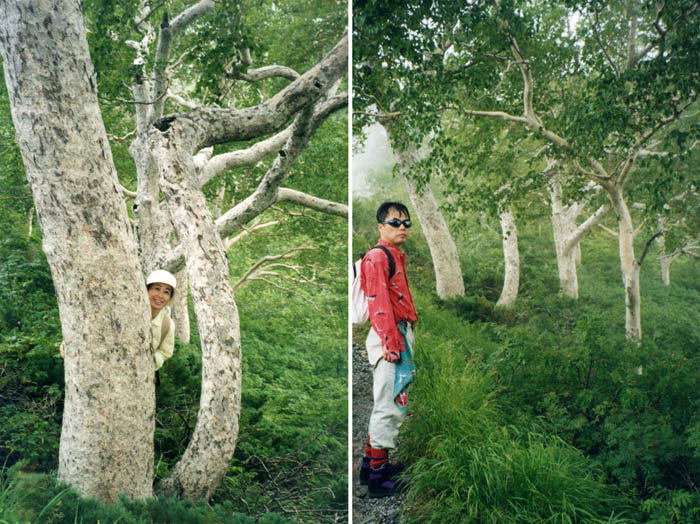

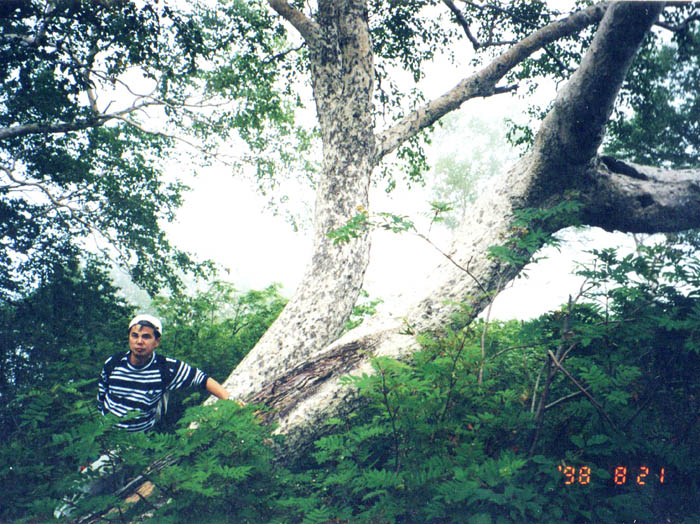

八方池の辺りはガスに覆われていたので、先を急ぐことにする。このあたりの標高はまだ2千メートルそこそこだけれど、もう森林限界を過ぎたかのように、高い樹木は見えない。高山植物が足元に広がり、風に揺れている。ところが八方池を過ぎてしばらく登ると、再び林の中に入る。太いダケカンバが連なり、標高が上がっているのに森林が現れるのが面白い。この植生の逆転現象は八方尾根の特徴という。

北アルプスでは通常の森林限界は標高2200m辺りかららしい。リフト終点の、八方池山荘が建つ黒菱平は標高1800mくらいだけれど、森林限界を過ぎたような風景となっている。そこから標高2060mの八方池まで登って行く道筋には、高山帯のお花畑が見られる。

この辺りまでは『蛇紋岩』という岩で、その岩の地質には大きな木が生えないらしい。ところがより標高が高くなっても、まだ森林限界を超えないため、再び大きな木の林が出現するという訳。丸山ケルン辺りまで登ると、本当の(?)森林限界になるということだ。

相変わらずガスはまとわりついていたが、雨を思わせるような重い湿気ではなく、私たちは足取りも軽くひたすら登って行った。

ダケカンバの森も抜け、再び岩場になったあたりでふと前を見ると、岩が動いている。いや、あれは岩じゃない、ライチョウ!一羽の雷鳥がゆっくり岩をつつきながら歩いている。夏毛のライチョウはほとんど岩と同化している。動かなければ分からないくらいだ。そっと近くに行って、しばらくじっと眺めていた。ライチョウは私たちには危険を感じなかったのか、のんびりゆっくり動いている。そして少しずつ岩の奥に向かって行き、登山道から離れて行く。多くの鳥が素早く動く中で、ゆっくりとしたその動きは愛らしい。

日本のライチョウの生息数は1800年代に3000羽ほどだったのが、2000年代になると2000羽弱に減少してしまったそうだ。もちろん国指定の特別天然記念物となっていて、環境省のレッドリストに絶滅危惧種として取り上げられている。日本のライチョウは北半球の最南端に分布する種らしい。2200mから2400mの高山帯にしか住まないため、生息環境の悪化などによりどんどん減少しているのだそうだ。

目の前のライチョウがいつまでも元気でいられますようにと願う。ライチョウは吾関せずとばかりにゆっくり岩場を歩いて行く。

私たちも再び登山道を行くことにした。ライチョウさんは身軽に急傾斜を登って行ったが、私たちはそうはいかない。急斜面をのぞき込むと深い谷からガスが湧いてくる。視界がないのは、谷底が見えないという良い点もあるがやはり危険とも隣り合わせだ。一歩一歩確かめながら歩く。

急な岩場はもちろん一瞬の油断もできないが、どこか自分の中の野生を刺激するような快感がある。一歩一歩進める足元には細心の注意を払いながらも、心はルンルンしている。若さもあったろうか、私たちは急な岩場を楽しみながら、あっという間に稜線にたどり着いた。

稜線は晴れていれば北アルプスの山々が見渡せるはずだったが、相変わらず霧が緩やかに動いている。濃く覆われていると言うほどではなかったから、時々霧の向こうから青い北アルプスの山稜が顔を出す。

稜線の花は思ったより少なかったが、薄い緑色がかったトウヤクリンドウの花が今まさに最盛期、大きな株があちこちにみられる。目立つ花ではないけれど、高山の秋を感じさせる優雅な花だと思う。

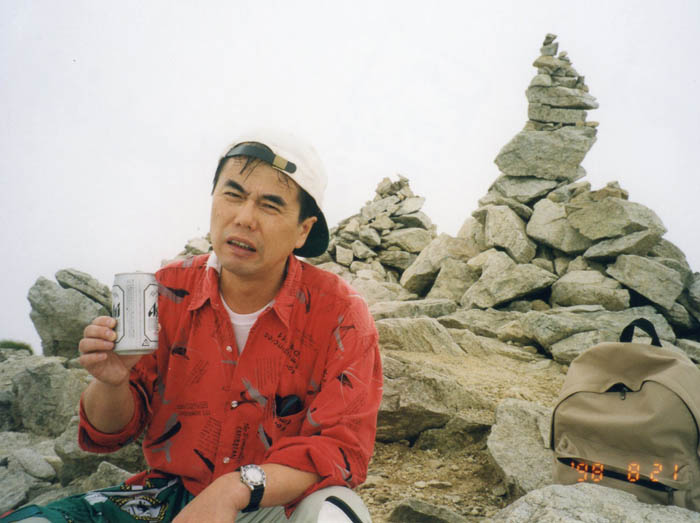

清々しい大気の中をまだ足取りも軽く私たちは唐松岳の山頂を目指した。山頂直下の山荘をのぞき、当時集めていた記念バッヂを買い求めた。ふと見るとビールの缶も売っている、山頂で飲んだら美味しいだろうね・・・と、目と目を見合わせ、にやりとしながら一缶購入する。

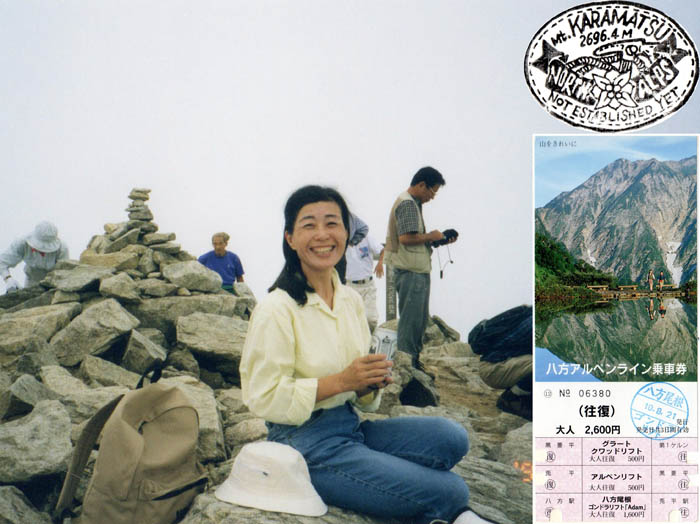

山荘からは一息で目指す唐松岳山頂2696m。どうやらその日は霧と仲良しになってしまったらしく、晴れるようでまとわり、重くなりそうでふわっと消えるというふうに、私たちの周りには常にふわりふわりと霧が漂い、360度の大展望というふうにはいかなかった。ガスのヴェールの向こうに、時折ふわりと幕が開き、青い北アルプスの山並みが私たちの思いを膨らませてくれるのだった。

時折のぞく周囲の山々を眺めながら山頂で飲んだビールの美味しかったこと!一缶を二人で分けて飲んだのだけれど、十分体に染み渡った気がする。

当時デジタルカメラはまだなく、フィルムで撮影。デジタルカメラのように、沢山のデータから必要なものを選ぶなどという贅沢なことは考えられなかったので、貴重なフィルムにはつい記念にと自分たちを撮影。今思えば残念だが、小さな花を失敗覚悟で何枚も撮るなどということは出来なかった。

しばらく休憩したあと、私たちは山頂をあとにした。ゴンドラの最終時間までに兎平にたどり着かなければ。

ミヤマトリカブトやアザミの紫、シシウドの白、カライトソウのピンク、ミヤマリンドウの青、花々に癒されながら最後まで足取りも軽い山旅だった。

冬はただ一面の白いゲレンデとなるゴンドラ山頂駅のある兎平は、草花の周りを子どもたちが走り回る広い草原となっていた。