607

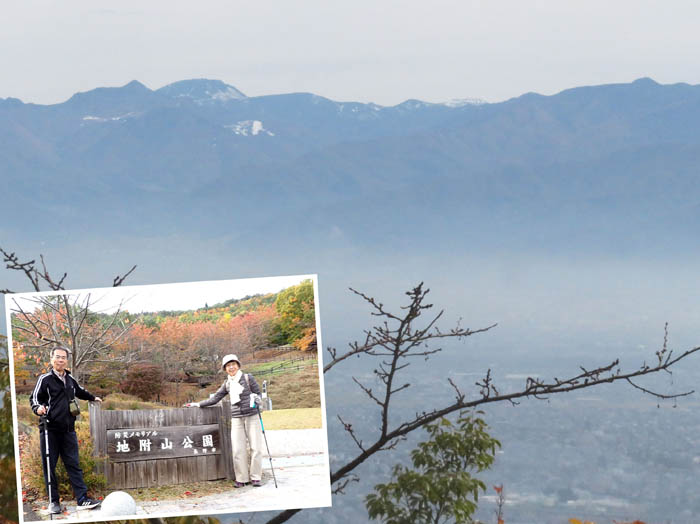

友と歩く地附山 733m(長野県)

2025年11月5日(水)

もう何度目だろう。神奈川からやってきた友人と一緒に地附山を歩いてきた。彼女は神奈川の山を歩くようになった頃から、野の花に興味を持つようになったと言う。長野にも時々やってきて一緒に花を探しながら里山を歩くことが増えた。地附山は我が家から一番近い山なので、ちょっと時間がある時に、あるいは天気が心配で遠出ができない時に歩いている。

今回は熊が心配で、あまり深い里山には出かけられない気分だ。しかも今日は夫に用ができ午前中出かけるので、こういう日はやっぱり地附山をゆっくり歩いてこようということになった。

駒弓神社から登り始める。もちろん我が家から登山口までも実は結構急な坂道を登っていくが、車道だったり、農道だったりの生活道路だから、犬の散歩の人に会ったり、農家の作業をする人に会ったりする。

駒弓神社からはいわゆる山道に入る。キノコが顔を出しているのをのぞき込んで見ながらゆっくり登っていく。

一気に寒くなったからか、木々の葉が色づいてきた。三浦半島あたりの山は赤や黄色にならず茶色に枯れていく。友人は綺麗な色の落ち葉を手にとって喜んでいる。

そうそう、今日は一つ宿題がある。三浦半島の花だよりに「オケラ」の紹介があったが、彼女はオケラがまだよく分からないと話していた。地附山にはオケラがたくさん咲くから、今回はオケラが分かるようになろう。ただし、もう花は終わり。でも、オケラの独特な総苞が終わった花を包んでいるところを見ることができる。

オケラを見つけると彼女は嬉しそうにその変わった形を見る。う〜ん、でも意外に地味。花が終わっているから全体の色が茎や葉と変わらない。友人と一緒に私ももう一度じっくり観察する。どうしてオケラの苞葉はこんな形なのだろう。まるで魚の骨みたいだ。

のぞき込んで見ているうちに私も宿題を思い出した。オケラの葉は3枚複葉かと思っていたら単葉のものもある。不思議だと思っていたので、この機会に調べてみた。「葉は不分裂または3〜5分裂する」とあり、その違いの理由は不明という、分かったような分からないような記述しか発見できなかった。オケラは気まぐれさんという訳か。

秋色に染まってきた道をぐるりと周り、スキー場跡に出る。マツムシソウが最後の花を咲かせている。少し歩いてモウセンゴケ群生地に降りてみる。モウセンゴケは萎れ、茶色になった葉が地面にくっついているが、その真ん中に小さな緑の芽がのぞいている。こうやって冬を越し、また暖かくなったらこの緑が伸びてくるのだろう。ウメバチソウはかろうじて花も残っていたが、センブリはみんな若い実を膨らませ始めている。小さな葉をひとひらいただいて口に含む。友人も「苦〜い」と言いながら一枚。

山頂からは飯縄山、黒姫山、妙高山がうっすら化粧をしている姿が見える。数日前には雪もあったというが、昨日今日の暖かさで溶けてしまったようだ。ただ妙高山は白い部分が大きくなっている。

私たちは山頂に立ってしばらく色づいた山々を眺めていた。紅葉、黄葉は目立つけれど、コシアブラは白葉だ。そしてモミジとカエデの違いも分かりにくい。分類上はムクロジ科カエデ属で同じだ。葉の切れ込みが深いのがモミジ、浅く丸みを帯びているのがカエデと呼ばれるらしい。カエデはカエルの手に似ている「カエルデ」がなまったそうで、なんだか笑える。

山頂からはチャダイゴケを探して旧道をゆっくり降りる。とても小さなキノコなので、なかなか見つけられないが、先日夫と一緒に見つけたので、その周辺をじっくり見ながら歩いて、見つけた。お茶碗の中におはじきを盛り付けたような面白い形のキノコだけれど、肉眼ではおはじきが見えにくいくらい小さいのだ。コチャダイゴケというらしい。

目的のものを見つけたので大喜び、次は友人が「ザ・キノコ」と呼ぶベニテングタケだ。急な斜面に巨大なベニテングタケを発見して、また私たちは大喜び。まさにキノコの中のキノコ、美しい形、美しい色だ。ちょっと倒れそうなものを手に取ってみて「重い」と叫ぶのもまた一興。

用が済んだという夫が迎えにきてくれたので、公園でしばらく紅葉を眺めてから帰った。善光寺平の上には朝靄がそのまま残ったようなモヤが広がり、その上に青い志賀高原が美しく広がっていた。