601

実りの季節 地附山 733m(長野県)

2025年10月17日(金)

数えてみなくても久々の地附山、ちょっとご無沙汰と思ったらもう10日以上も経っている。急に寒くなって、降ったり止んだりの雨が続いたから、雨の間に庭の草取りや枝落としに時間を過ごしていた。

今日は久々の青空だったが、夫の用もあり、山歩きは難しいかと思っていた。洗濯をしていたら、用のついでに地附山へ行ってこようかと夫が呟く。山の方へ行く用だから、済ませてそのまま山へ入ろうという事らしい。無論、私は大賛成。

早めに家を出て、いくつかの用を済ませてから地附山公園の駐車場に向かう。靴を履き替えて歩き出すと、じわりと嬉しさが込み上げる。もう寒くなって、秋の花もあまり見られないが、何百回と歩いた道が私に安心感を与えてくれるようだ。

ミヤマガマズミもコバノガマズミも真っ赤に実って、日差しを浴びて輝いている。俗な言い方だが宝石のよう、いや宝石より美しいのではないだろうか、今一瞬の輝きだ。何度も何度も山道を歩いて出会いを繰り返してようやく顔が見えるようになる花や実がある。地附山に咲くミヤマガマズミとコバノガマズミの違いが分かるようになったのは最近だ。そしてアズキナシとウラジロノキもそっくりさんだ。ムラサキシキブの実やタンナサワフタギの実などは個性的だから分かりやすい。タンナサワフタギの実もサワフタギのように明るい青い実だったら、どっちだろうと迷うかもしれない。

最近強風の日が多かったからか、倒木が多いようだ。山道に倒れているものもある。地附山の愛護会は山の手入れに力を入れているが、さすがにこの広い山全体をくまなく手入れするのは大変だろう。

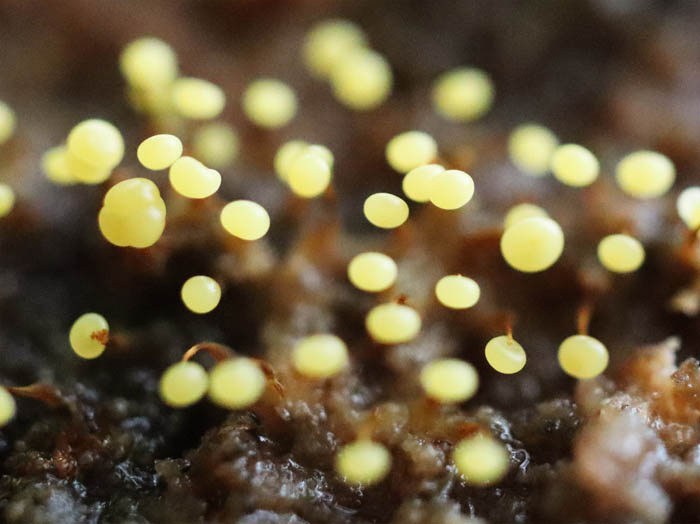

雨も多かったから、キノコや粘菌も顔を出しているだろう。いつもの粘菌通りに向かうと赤いヌカホコリがあちこちに顔を出してきた。粘菌も季節を知っているようだ。その近くには黄色く光っている小さな塊もある。こちらはキカミモジホコリというらしい。

久しぶりなので倒木が重なっているところをゆっくり見ていく。昨日の夜は激しい雨が降ったから、流されてしまったものもあるだろう。だが一方で雨を喜び、新しく顔を出すのもあるかもしれない。

粘菌を探していると、地面近くにある実にも目がいく。ツルリンドウの赤紫の実は艶々と光っている。ツルアリドオシの実はポツリと一つ膨らんでいる。いつも二つの花がくっついて咲き、その子房がくっついて一つの実になるという面白い花。実にはへそが二つある。道の傍に多いのはセンボンヤリの綿毛、名前の由来という大名行列の千本槍のようにツンと立っている姿だ。

秋も深まってきて、花々は終盤を迎えているものが多い。たくさん咲いていたシラヤマギクも倒れてきたのが多い。アキノキリンソウ、ノコンギク、ヤクシソウ、そしてゴマナなどまだその色を見せてくれているが、萎れたきたものも多い。代わりにリュウノウギクが咲き出してきた。リュウノウギクはこれからだ。

花や実を楽しみながら山頂に上がる。飯縄山が綺麗に見えている。山肌は少しずつ赤みが増して秋の色になってきたようだ。紅葉の盛りはもうちょっと後だろう。

青空も広がってきた気持ち良い山頂でしばらくおやつタイムを楽しんでいると、赤とんぼがやってくる。じっと止まっては一回りしてきて、また止まっている。

赤とんぼと一緒にしばらく山頂を楽しんでからセンブリやウメバチソウが咲く斜面を見にいく。もう満開を過ぎてしまったかと思っていたが、センブリはまだ蕾がたくさんあった。ウメバチソウはそろそろ終盤になって、花びらが散った後に実が膨らみ始めている。

斜面にはモウセンゴケの葉も赤くなり、密生している腺毛が光っている。黒く伸びたモウセンゴケの実とセンブリの蕾が仲良く並んでいる姿も見える。今年のセンブリは姿が小さいのが多いような気がする。

足元の草も赤く色付いている。とても小さな葉が紅葉しているのはアリノトウグサ、その紅葉も終わりになってきたか、小さな実がポツポツとついているのが見える。5mmくらいの葉だけれど、最盛期には真っ赤に紅葉して地面を染める。

花を見ていたら顔馴染みのスーさんと、花好きなマダムが順番にやってきた。みんなこの季節のセンブリやウメバチソウを楽しみに登ってくる。そして花好きが集まれば話にも花が咲く。

しばらく話してから「また花の近くで会いましょう」と挨拶して、私たちは一足先に帰路に着く。花にも色々あるけれど、それぞれの姿が好ましいと、目を止め足を止めながら車に戻った。