593

カエンタケ発見 大峰山 828m、地附山 733m(長野県)

2025年9月6日(土)追記8日(月)

伊勢社の下まで夫と歩く。そこから一回り頼まれ仕事の用がある夫と別れ、私はぶらりと花岡平に向かった。墓地を抜けると物見岩への登山道、昨日の雨の跡が光る草の中を登っていく。今日は裏側から地附山に登ろうと話しながらここまできた。昨夜半から胃が痛む。変なものを食べたんじゃないかと夫は言うが、ほぼ同じものを食べている。こういう時は絶食が一番、今日は水だけを持ってやってきた。軽い不調は歩いて治すというのが私の口癖、今日もゆっくり歩いてこよう。

伊勢社からの道は草ぼうぼうでズボンの裾が濡れたが、石がゴロゴロしている登山道を歩くうちに乾いてきた。物見岩から裾花川や善光寺を見下ろす。土曜日だけれど、山は静かだ。粘菌はいないかなと道端を見回しながら地附山との分岐までやってきた。さて、どうしよう。

私たちの大好きだったイケさんがニコニコしながら「モミジ、見てきたよ」と言う顔がふっと目の前に浮かんだ。イケさんが「モミジ」と言うのは「オクモミジハグマ」の花のこと。いろいろなことを教えてくれたイケさんだったが、数少ない私が教えた花、オクモミジハグマ。咲いている場所を見つけて教えてあげたら、毎年誰よりも先に行って見てきて「今年も咲いてたよ」と教えてくれた。

よし、オクモミジハグマを見に行こう。落ちているヤマナシを拾ったり、ミヤマホウソの実を見つけたりしながら大峰山への登山コースに入っていく。ぽつりぽつりと顔を出し、そろそろ終わりのミヤマウズラ、まだ花開いているのも見られる。途中のキノコを撮影したり、粘菌を撮影したりしながら大峰山と地附山の間の沢の源流を越える。ちょっと登ると、咲いている。地附山の登山道では見たことがないオクモミジハグマ、まだ早かったけれど咲き出していた。

花を見たら引き返そうかと思いながら登ってきたのだが、歩いているうちに胃の調子も良くなり、このまま大峰山を目指すことにした。山頂のシュロソウも見てこよう。一時刈られてしまったけれど、今年は蕾らしいのが伸びているのを見つけた。あの後刈られていなければもう花の季節だろう。

そんなことを思いながら歩いていくと、タムラソウが増えて、赤紫の広がりになっている。道の脇にはホツツジが満開だ。

登るにつれ風が気持ち良い。山頂近くなった頃、アキノギンリョウソウが目に入ってくる。今年はたくさん顔を出している。まだ背が低くて俯いているが、もう少し伸びてくるだろう。

山頂に着くと、シュロソウが3株元気に咲いていた。花はそろそろ終盤で、実を膨らませ始めている。ちょっと遅れてしまったが、元気に咲いている姿に会えて嬉しい。

山頂で自撮りに挑戦、いつも上手くいかないが三角点の頭は写っているから良いことにしよう。

さて、来た道を戻ろうか、それとも旧道に回って遠回りの歩くコースにしようか。来た道をさっさと降りたほうが楽な気もしたが、あまり通らない旧道コースにはまた違う花も見られるだろうと、今日は遠回りをしていくことにする。雨の後の滑りやすい道をキョロキョロしながら降りていく。道の両側に満開のツリフネソウとキツリフネが揺れている。名前も知らない小さな花がたくさん咲いている。いつも「くさ」と呼んでいるが、どれもそれぞれの花をつけている。花として意識していなくてもエノコログサの光る穂と遊んだり、イヌタデのピンクのつぶつぶした花と遊んだりした思い出を持つ人も多いのではないかな。ママコノシリヌグイは綺麗な濃いピンクの花を咲かせるが、茎のトゲトゲが目立つ。その名前の由来だろうが、いつも可哀想なネーミングだと思ってしまう。

小さな花の思わぬ美しさに目を引かれながら歩いていると、樹上に嬉しい発見。サルナシの実がずいぶん膨らんできた。まだ緑色だけれど、もう直ぐ食べられるようになるだろう、キウイにそっくりな実が熟すのが楽しみだ。

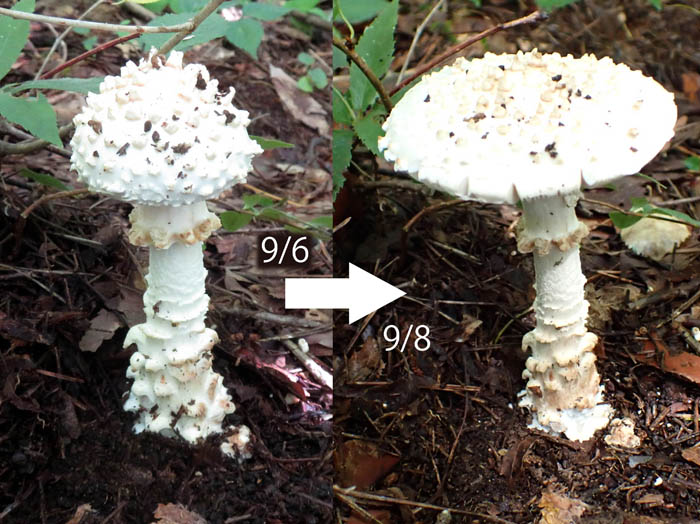

夏の渇水の後、雨が続いて、山のキノコがようやく動き出している。森の中にポコポコと顔を出しているキノコを見ると秋だなぁと思う。見事な純白の美しいキノコがたくさん見られるが、これらはほぼ毒キノコと見て間違いない。「死の天使」などと異名を持つドクツルタケも多い。何回か登ればお仲間の白い毒キノコたちに会うことができる。今回見つけた4本の白い毒キノコはみんなよく似ているが、ツボがあったり、根本が急に大きく膨らんだり、棍棒状に太くなったりなど、よく見ると細かい違いがある。

キノコの名前は分からないものが多い。写真に撮って帰って図鑑で調べよう。それでもわからない方が多いのだけれど。

キノコを探し、粘菌を見つけ、ゆっくり寄り道しながら地附山の山頂に着く。マツムシソウが揺れる向こうに飯縄山を見ながら少しだけ待つが、青い蜂は来ないようだ。

諦めて家に帰ろう。夫へのお土産に朝採りの梨と桃とりんごを買って家に向かった。

追記

家に帰って夫と写真を見ていたら、「これ、カエンタケに似ていない?」。一時ニュースでも話題になった猛毒キノコ。長野にも生息するのかな。ナラ枯れ現象とともに顔を出すキノコらしいが、今まで長野では聞いたことがない。知人のつてで、キノコに詳しい方に写真を見てもらった。写真で見た様子ではカエンタケの幼菌に見えるということと、長野市でも2カ所で確認されているという返事をもらった。

気になったので、もう一度見にいくことにした。午前中は雨模様だったが、昼に晴れてきたので、地附山公園まで夫に送ってもらって、公園から歩き始める。夫は細々とした仕事が切りなく、今回も送ってくれただけで、家で待ちぼうけだ。

まずは先日の粘菌を見てからと、大きく回っていくコースを歩く。相変わらず白く美しい毒キノコと、どら焼きのような大きなキノコがあちこちに見える。中にイボイボの傘に真っ黒い柄の面白いキノコが一つ二つ。柄の付け根を見ようと思って引っ張ったけれど、とてもしっかりと地面に潜っていた。フサヒメホウキタケや、ベニウスタケもあちこちに顔を出している。

あちらこちらと目を泳がせながら山頂に到着。10分ほど待ったが、青い蜂は来ないので先へ進む。

大峰山との分岐へ降りて、沢沿いに大峰山に向かって登っていく。ヤマナシの実はないかなと足元を見ながら歩いていると、赤い炎のような硬質のきのこ。先日見た所よりかなり手前だが、これはカエンタケだろう。やはりこの辺りに発生するようだ。

さて、今日はオクモミジハグマの花を見て引き返そう。オクモミジハグマの花は先日より多く開いている。まっすぐ伸びた花穂の上から順に開いている。下から咲く花の方が多い印象だけれど、そうでもないのかな。

暗い森の中に半透明の小さなキノコを見つけた。ヒメシロウテナタケ、群生することもあるそうだが、ひっそりと一人で苔の中にいる姿は感動的だ。

再び地附山に登って、誰もいない山頂でしばらく待ってみたが、青い蜂は来ない。仕方がない、今日は帰ろう。公園まで降りてくると閉園時間を知らせるアナウンスが聞こえてきた。

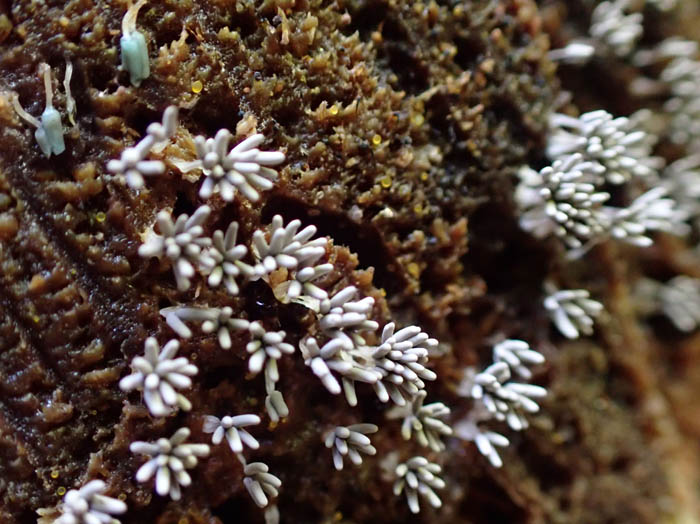

お土産の小さなキノコらしい写真を見るなり「冬虫夏草だ」と夫。比較的見つけやすい冬虫夏草だそうだが、発見はいつでも心弾ませてくれる。