592

まだまだ暑い地附山 733m(長野県)

2025年8月30日(土)、31日(日)、9月1日(月)

毎年同じことを言っているかもしれないが、暑い!夕方からの雷雨が待ち遠しいが、これもあまりやってこない。庭はカラカラ、これでは裏山もきっと乾いているだろう。

ちょっと様子を見てくるという私を、夫が公園の駐車場まで送ってくれたのは30日土曜日。庭の草取りで痛めた腰を伸ばしながら「リハビリさ」と、ゆっくり歩く。遠回りの旧道を歩いて登山道に入る。ニオイワチチタケがあるらしく、カレーの匂いがする。旧道から、六号古墳への道を歩き、前方後円墳に上がって、山頂へ向かう。久しぶりの地附山なので、小さな花々に挨拶していく。

山肌は乾いているからキノコもないかと思ったが、森の中には大きなキノコがニョキニョキ顔を出している。どのキノコも開き切って崩れたり、カビに取りつかれたりしていて、小さな若いものは少ない。だが、初夏から夏の間、なかなかキノコも出なかったことを思えば、何度かやってきた雷雨がありがたい。

山頂で一人休んでいたら、青い色が目を掠めた。「あ、ブルービー」とカメラを向けるが、青く光った蜂は一瞬で森の中へ飛び去った。強い日差しの中、揺れる花に止まった青い蜂の写真はピンボケ。それからしばらく待ったが蜂は現れず、山を後にした。

家に帰って夫とじっくり見たら、この青い蜂は見慣れたルリモンハナバチではないようだ。金属光沢のある青一色だ。オオセイボウではないだろうか。

翌31日、今度は夫と二人で登った。できるならばもう一度青い蜂に会いたいと、重いカメラを持ってゆっくり登った。日曜だから人が多いかと思ったが、あまりの暑さにみんな出渋ったか、山は静かだ。

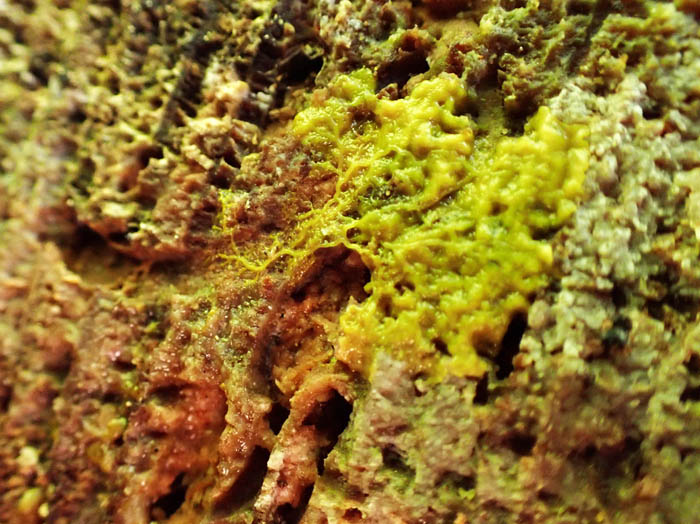

私たちは粘菌も探しながら、森の中をジグザグに歩いた。森は乾いているので、あまりたくさん見られなかったが、あちらこちらでキフシススホコリが活動している。なかなか見られないと言われる移動中の膜のようなものも何ヶ所かで見られた。その動きはかなり速いそうだから、夕方にでも観察に来れば違う姿が見られるのだろうが、私たちはなかなかそこまでの集中力がない。

8月後半に雨が降ったからだろう、大きなキノコがたくさん顔を出している。

朽ち木一面に小さいキノコが並んでいるのは、一瞬粘菌かと思うほど密にびっしり顔を出している。色も大きさも何種類もあるようだが、つい「あ、粘菌じゃなかった」と呟いて通り過ぎてしまう。キノコの名前を調べようと思ったらとても大変な作業になりそうだ。地附山にはイグチの仲間がたくさん顔を出す。ニガイグチの仲間らしいのも大きくなって森の中にポコポコ顔を出している。赤いのや黄色いの、黒っぽいものに緑がかったもの、実に様々だ。森の中にまるでこっそり置いたように顔を出しているキノコはどら焼きみたいだ。時々「あ、またどら焼き」と呟いている私はかなり食いしん坊かもしれない。思わず苦笑しながら道を進む。

山頂に上がってずいぶん待ったけれど、やって来たのはシジミチョウや黒っぽい蜂ばかり、ついに青い色には会えなかった。

ワレモコウが日の光を受けて赤く光り、マツムシソウが風に揺れる中で、山の空気をたっぷり味わったから、まぁ良いということにしようか。

前日は雲に隠れて見えなかった飯縄山の上に雲が流れている。湧き出しては離れていく雲の動きに午後の雨予報が当たることを期待しながら山頂を後にした。

さて、悔しいからと、またその翌日9月1日に、一人で出かけてみることにした。駒弓神社までの車道は暑いけれど、森の中の登山道に入ると風もあり、いくらか涼しくなる。ゆっくり登って山頂に腰を落ち着ける。まだ10時10分、きっと青い蜂がくるだろう。

久しぶりに会う地附山の仲間がやってきて花の話をする。彼が花のことを教えてもらう女性を「マダム」と言い、時々会うと話して行った。その後、一人の女性がやってきてニコニコしながら「マダム?」と私に言う。先に行った山仲間とすれ違ったようだ。彼は女性をみんな「マダム」と呼んでいるようだと、思わず笑う。

その花に詳しい女性としばらくあちこちの花の情報を交換し合った。彼女はスマホに保存してある写真をたくさん見せてくれた。私の目は青い蜂が来ないか忙しく山頂を見渡しながらも、たくさんの花の写真に心惹かれていた。 昼近くまで花の写真を見ながら山頂にいたが、熱い日差しを嫌ってか、この日も青い蜂は現れなかった。