588

雨の恵み粘菌いっぱい地附山 733m(長野県)

2025年8月15日(金)

8月に入ってもまとまった雨は降らず、庭の野菜どころか、草も萎れてきた。朝晩のわずかな水撒きでは土の表面が湿るだけみたいだ。これでは山のキノコも出てこないだろうと言っていたが、ようやく夕方雷を伴う雨が降ったので、8日、時間を見つけて地附山を歩いてみた。だが、思った通り、山の草さえも、場所によっては茶色くなっていた。たった1日、2日の雨では長い日照りを補うことはできないのだろう。

眩しい光の森を見上げていたら、小さな白い花の穂が見えた。ツルで上に登っている様子はクマヤナギ。赤い実が落ちていたのもきっとクマヤナギの実だ。去年咲いた花が1年かけて実るから、花と実が同時に見られるという。もっと熟すと黒くなるらしい。一生懸命見上げてみたけれど、実がぶら下がっている様子は見つけられなかった。

あまり発見もなく帰ったその翌日から雨が続いた。善光寺の盆踊りは予定していた2日間とも雨のため中止となって寂しいお盆だった。だが自然の生き物には嬉しい雨だったろう。

いよいよ山の生き物も活発になったのではないかと、14日一人で裏山を歩いてみた。「粘菌のお土産(写真)を楽しみにね〜」と言いながら、珍しく駒弓神社の登山口まで車で送ってもらった。夫は町内の夏祭りの係で早朝から働いてきたので、山歩きはお休み。

駒弓神社にお参りして歩き始めると、倒木が白く光っている。あっちにもこっちにもツノホコリの仲間たちが真っ白。おりからの日の光を反射して輝く宝石みたいだ。パワーポイントを越え、ロープウェイ跡、スキー場跡を周り、山頂にたどり着くまで立ったりしゃがんだりをどれだけ繰り返しただろう。

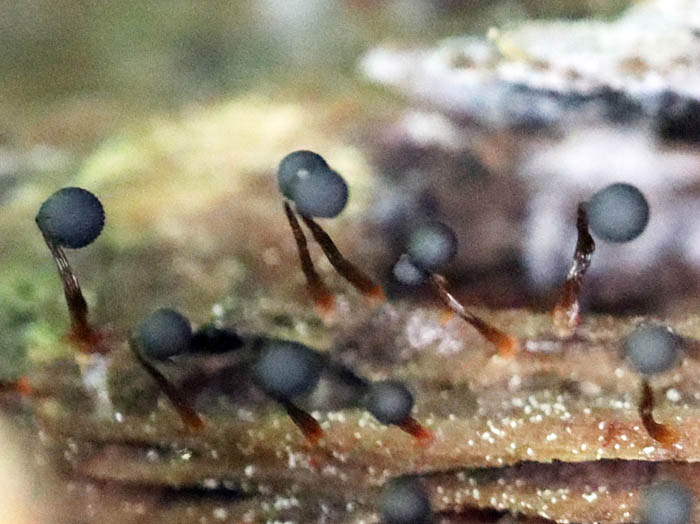

ツノホコリの仲間は至る所に広がっていて、近づくとその周辺にはまた別の粘菌が広がっている。小さくて黒っぽい色の粘菌はそれだけではとても見つけられそうもない。それにしても一気にたくさん出てきたのに驚く。雨の効果はすごい。とにかく写真を撮って帰って夫に見てもらおう。

山には秋の気配が忍び寄っている。キキョウ、ママコナ、フクシマシャジン、そしてヤマハギも咲き出した。茂みの中には小さなミツバアケビの実がぶら下がっている。ツル植物は勢いがいい。ヤマノイモ、アオツヅラフジ、ヘクソカズラなどがそれぞれの花を咲かせている。

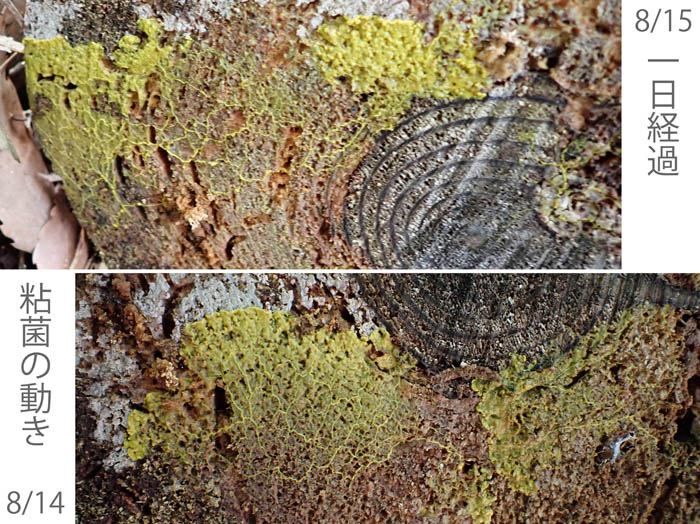

お土産の粘菌写真を見た夫はやっぱり自分の目で見たくなった。翌日、今度は地附山公園からゆっくり登って粘菌観察をしよう。前日見たばかりだから。それほど変わってはいないだろうか。だが、粘菌は変化が早いというから楽しみだ。まず、昨日見たススホコリらしい黄色い塊と、その移動中らしい様子を見に行った。すると、やっぱり大きく移動している。じ〜っと見ていたらこの黄色い幕のようなものがじわじわと動く様子が見られるのだろうか。しかし1日で10センチちょっと、肉眼ではやっぱり難しいかな。

1日経ってツノホコリの仲間は成長したのか白い広がりは減ってきたように思う。胞子を飛ばして色が霞んでしまったのかもしれない。成長期は半透明の白だが、変化すると厚みのある白色になっていく。

小さなぷつぷつを捉えようと夫は撮影に夢中。今日はムラサキホコリの仲間らしい小さなソーセージみたいな粘菌がとても多い。そっくりで間違えやすいのがシロウツボホコリ。小さいけれど、ちゃんと軸があって、それぞれの姿と色だから、じっくり見てみる。銀色に光るツヤエリホコリも綺麗だ。

夫が撮影している間に私は小さなミヤマウズラの花を探す。昨年はとても多かったが、今年は少ないようだ。

撮影しながら山頂へ。飯縄山は雲で覆われている。マツムシソウが開いてきたので、煎餅を食べて塩分補給をしながらしばらく座っている。すると、来た。青い蜂ルリモンハナバチ、今年も会えた。まだマツムシソウが小さいからか、一つの花にゆっくりしないで飛んで行ってはまた来る。幸せを呼ぶと言われる青い蜂に「また来るね」と挨拶し、私たちは後半の粘菌探索に歩き出す。

自然の生き物は素晴らしい色をしている。今日は歩き始めに蝉を近くに見たが、ミンミンゼミの青緑色はとても美しい。セミは長く地中生活をし、地上の生活はたった1週間ほどとか・・・、思わず「楽しんでね」と呟く。

粘菌は古くなった倒木一面に顔を出している。だが一つ一つはとても小さいものが多い。見つけると嬉しくなるのは、とても小さいその一つ一つが見事な形をしているからだろうか。

粘菌図鑑を見ていると、まだ私たちが見たこともない不思議な形の世界がたくさん広がっている。「いつか色々な粘菌に会いたいね」と話しながら、身近な粘菌たちとの出会いを楽しんでいるこの頃だ。