580

クマに遭遇 大松山 1649m(長野県)

2025年7月13日(日)

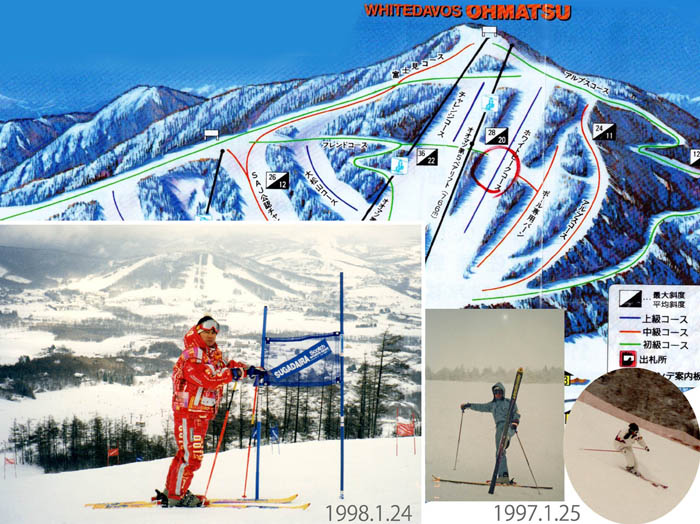

大松(おおまつ)山と言ってもなかなかピンとこない。菅平ホワイトダボス(現在は菅平パインビーク)のオオマツ、ツバクロゲレンデと言うとああそうかと思い出す。神奈川に住んでいた頃は何度も通ったゲレンデだ。こじんまりしているので、さっと滑って帰ることができた。シーズンの始まりに行って、豚汁をご馳走になったことも懐かしい。

最近天候が安定せず、今日も午後から雨という予報なので、短いコースを選んだのだ。 懐かしい菅平高原に登ると、高原野菜の畑が広く続き、冬のイメージとは大違い。大松ゲレンデの中腹あたりまで車で登った。

畑のマルチ(高原野菜の土の表面を覆う)が白く広がるなかを少し歩き、ゲレンデに取りつく。だが、ゲレンデは思いのほか草丈が高い。名前のわからないイネ科の草や笹のような草が茂っている中を登っていく。見上げるとゲレンデには白いカラマツソウが群落をなして青空に映えている。シシウドのような大型の花も咲いている。花の姿に元気をもらって藪を漕いで登っていく。

途中から木苺らしきトゲのある木がはびこってきた。痛いから、踏みながら登る。かなり登ったところで気付いたが、細い道のようなものがある。木苺が踏まれ、草も倒されている道がいく筋かついている。その筋を歩いていくと、丸く草が倒されたような場所もある。

私たちは「これはクマさんが歩いたのかな」「ここに座って苺を食べていたのかもしれないね」などと話しながら登った。草が倒されているところにはオオヤマフスマやオトギリソウなど丈の低い花も咲いている。

急斜面の上の方にはヤナギランが咲き出して、ピンク色が美しい。ヤナギランを目指しながら登って行くと、足元が少し開け、コウリンタンポポのオレンジ色がポツリポツリと見えてきた。

最後の急登を登って稜線に出ると、そこには「チャンピオンコース」と、看板が出ていた。稜線は広く草丈が短い道が続いている。ようやく歩きやすくなったと思うと、この道がかなり急斜面で険しかった。山頂が見えているのに、なかなか進まない。

よっこいしょなどと言いながら、ゲレンデを歩いていたら、左の森からのこのこと黒いものが出てきた。「あれ・・・クマ。クマ。クマ」大きな声を出して刺激してはいけないと思ったのか自分でも分からないけれど、指差してクマクマと何回か言っていた。前を歩いていた夫は、私が何を言っているかわからず私の方を向いていたので、のこのこ出て来た姿は見ていないという。私がポケットからカメラを出そうとしているうちにクマはこちらを見て、びっくりしたみたいで急に早足になって右のゲレンデ側に降りて行った。

私たちがいたところから10メートルも離れてはいなかった。こちらに気がついてからは動きが早くてカメラが間に合わなかったのが悔しいと言うと、現実的な夫は「他にもいないかなぁ」と辺りを見回す。私たちは大きく手を叩いたり、声を出したりしながらゆっくり進んでいった。

このクマさんはまだ子供だったのではないかと思う。小さく思えたし、なんだか可愛い動きだった。もう少し早い季節で母親と一緒に行動していたら危険だった。

クマとの遭遇でなんだか気分が高揚して、その後は急坂を一気に上り詰めた。山頂の稜線上には「スタート」と書いた小屋が立っていて、「ゴールしたと思ったらそこはスタートライン?」などと話しながら小休憩をすることにした。

山頂からは根子岳と四阿山が目の前に大きく見え、その麓には高原野菜のマルチが白く続いている。そして目の下には今登って来たゲレンデがまっすぐ見えている。ゲレンデを飾る白い花はシシウド、カラマツソウ、そしてヒヨドリバナ。赤いのはヤナギラン、アザミ。斜面一面を覆うように赤く色づいているのはアリノトウグサか。

青空の下、トンボがぶつかり合うのではないかと思うくらいたくさん飛び交っている。ヒョウモンチョウやキアゲハなどの蝶もアザミに集まってくる。

しばらく休憩してから少し下ったところにある北アルプス展望台に行ってみたが、雲がかかっていて残念ながら見えなかった。北の火打、焼山方面が雲から出ていたが、爺ヶ岳、鹿島槍ヶ岳などの山頂のとんがりがちょっぴり雲の上に顔を出しているばかり。

さて、帰ろうか。上から見下ろしながら歩くからクマさんがいたら遠くからわかるね、などと話しながら大きく手を叩いて歩いていく。ゲレンデの草藪は丈が高い上に木苺のトゲが痛いから稜線をそのまま降りて行くことにした。

ここは冬には林間コースになるところだろう。面白いことに長野に引っ越して来てから一度も滑っていない。歩いてみるとかなり急だけれど、「ここなら今でも滑れるね」と、夫。見晴らしがよく開かれたコースだから、急でも楽しいかもしれない。

帰り道ではクマにも会わず、無事降りてきた。