579

粘菌にぎやか地附山733m(長野県)

2025年7月9日(水)、11日(金)

毎日蒸し暑い。カラッとした真夏の暑さというより、湿っぽさが残る梅雨の暑さだ。梅雨が明けたのか、まだなのか、雨はそれほど降らないが空気の感じはまだみたいだ。

裏山に行きたいけれど、登山口まで車道を登るのが嫌だなぁとつぶやくと、「公園まで行ってあげるよ」と夫。珍しく公園の駐車場まで車で送ってもらって、そこから一人で歩いてきた。「そろそろ粘菌が活躍しているだろうから、写真を撮ってくるね〜」と言いながら歩き始める。久しぶりに山の斜面を立木につかまりながらよじ登る。木々の葉が茂ってきたので斜面は暗く、草が生えていないので歩きやすい。蒸し暑いからか、人の気配がなかったが、最初の大きなカーブの丸太ベンチに腰掛けている男性がいた。登り始めに挨拶をして別の道に別れた男性だ。驚いたことに男性は97歳、4日ほど歩くのを休んだから、今日はここまでだと笑う。毎日少しずつ歩いてまた上まで行けるようにするのだと言う。お元気ですね〜と拍手を送り、また会いましょうと言って別れた。

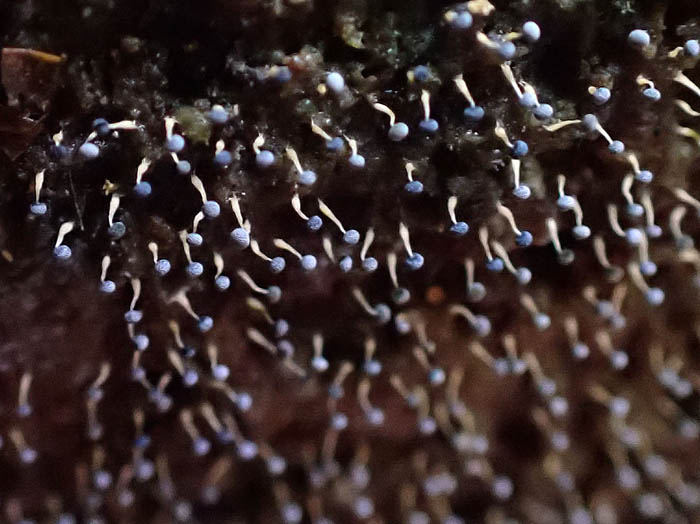

さて、粘菌はどうかな。いるいる、倒木一面に広がったクモノスホコリ、あちこちに丸く盛り上がったクダホコリ。木々の窪みに筋を描くように伸びているツノホコリ、そして焦茶色のプリンのようなムラサキホコリ。あっちこっちと立ったりしゃがんだりを繰り返し、お土産の写真をいっぱい撮った。

夫が喜ぶ粘菌ばかりではつまらない。そろそろ咲いているだろう花も探す。カキランはまだかなと思ったら、今年の株は小さいのばかり、上の方に咲いている花もいつもの年より小さい気がする。下の方は咲き終わって黒く萎れている。なんだか寂しいが、今年はハズレ年なのだろうか。

もう一つ探して見つけたのはアクシバの花。花の先端がくるりくるりと丸まっている姿が可愛い。オオバノトンボソウもそろそろかと思ってきたが、花穂の先端が黒くちぢれてしまっているのばかり、暑さで参ったのだろうか。そう言う私も珍しく500mlのボトルが空になりそうだ。

山頂に上がると雲が多く、北の山々は見えない。午後から雨の予報もあるらしいので、そろそろ帰ろうか。駒弓神社に降りてオオバジャノヒゲを見て帰ろう。

粘菌が活躍してきた様子を見て、観察に行きたくなった夫と出かけたのは1日空いた翌々日。我が家の庭にも大きな粘菌が発生したので、ちょっと粘菌づいている。粘菌は公園のベンチや、落ち葉の影などにも発生する身近な生き物だが、あまりに小さくて地味な姿をしているので気づかれないことが多い。

長野に引っ越してきてすぐの頃に庭に大きなムラサキホコリの仲間がウジャウジャと出てきたが、その頃は粘菌を知らなかったので、「気味の悪いものがいるけど、なんだろう」と話していた。今思えばなかなか見られない貴重な粘菌だった。

さて、再び公園の駐車場から歩き始める。まずは前に見つけたところへ行く。たった二日しか経っていないのに、もう胞子を飛ばしてしまったものが多い。やはり粘菌は動きが早いようだ。

だがびっしり木肌を覆うように一面に生えているクモノスホコりもあれば、倒れた木の下の方に僅かに生えているモジホコリたちもいる。長さが1〜2㎜しかないから、見つけられるのはラッキーという感じもする。

そしてこの日はさらにラッキーなことに、小さなアオモジホコリを撮影していたら、その中にとても珍しいというハリホコリが写っていた。ハリホコリそのものはものすごく珍しいものというわけでもないらしいのだが、何しろ全長が1㎜にもならない大きさなので、なかなか見つけられないらしい。今回もたまたまカメラを向けていたところに写り込んだから分かったようなものだ。

アオモジホコリや、シロモジホコリはこれまでにも時々見かけたが、とにかく小さいので、じっくり腰を据えないと見つけられない。ましてや、ハリホコリとは・・・。

私たちは立ったり座ったり、藪の中に入ったりしながらじっくり粘菌撮影をした。夫が三脚を立てている間私は先へ進んで次の粘菌を探す。二つリュックをぶら下げて歩いているとカメラマン助手みたいだが、カメラが入っていないカバンは軽い。

粘菌を探して木の間を見ていたらヒラヒラと落ち葉が舞ってきた。だが地面に落ちたのは落ち葉ではなくて緑色の蛾だ。葉の色とそっくり、びっくりだ。

粘菌の世界に目を向けるようになって一段と自然の奥深さを感じるようになった。小さくて不思議な生き物に目を寄せて近づくと、同じものは二つとないということをつくづく思う。

花の世界だって、同じだ。会いたいけれど会えない花がまだまだたくさんある。自分の足で山道をゆっくり歩きながら、出会いにドキドキワクワクしていきたい。