577

大谷地湿原 1039m花歩き(長野県)

2025年7月3日(木)

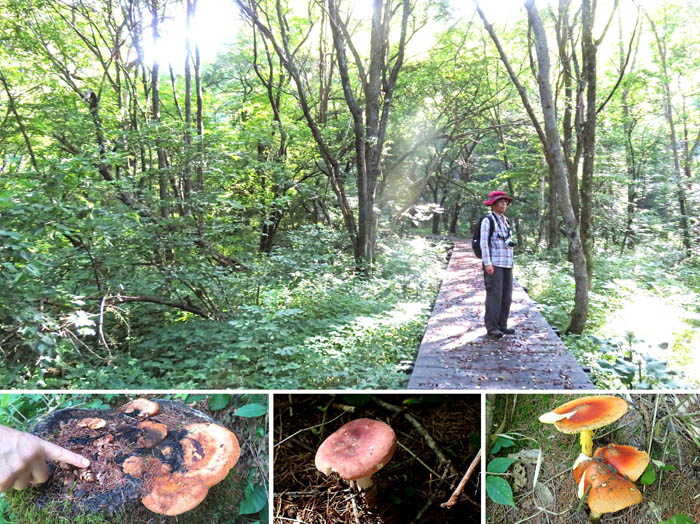

昼には用があるから朝早めに散歩に出かけた。飯縄山の麓に広がる高原には自然の魅力がいっぱいだ。今回は大谷地湿原、あまり時間がないのでコンパクトに巡れる湿原は嬉しい。

車を「森の駅」に停め、靴を履き替える。昨日雨が降ったので、湿原周囲はまだ水が溜まっているかもしれない。大谷地湿原の奥に茂っていた葦などは刈られたのか草緑が遠くまで光っている。飯縄山が一番奥にでんと聳えていて深呼吸したくなる風景だ。木道(実際は木ではないみたいだが)の脇にはミズトクサに朝露がキラキラしている。

この時期の湿原には花が少ないらしくほとんど見られないので、奥の周遊路に進む。水の流れが見えてくると、大きくなった水芭蕉の葉が目立つ。根元には実が膨らんでいる。熊の好物と聞くがどうやって食べるのかな。

ショウジョウバカマの実がツンツン立っている周りにケナツノタムラソウの花がたくさん花穂を伸ばしている。その上にはケナシヤブデマリ、ウツギの白い花が最後の色を見せている。雨に打たれて散った花びらも白い。

バイケイソウとウバユリが蕾を膨らませながらまっすぐ立っている。見事な立ち姿だ。花が咲く頃にまた来たいねと話しながら歩く。湿った道にはサワギクの黄色が鮮やかだ。奥の湿地に行くとオニシモツケの花がふわふわと広がっていて森の道が楽しくなるようだ。それにしてもウバユリが多い。道に迫る笹が刈ってあるようだが、花が残してあるのが嬉しい。

ヒトリシズカの葉が大きく十字に開き、その真ん中に実を伸ばしている。そっくりな4枚の葉を十字に開いているけれど実の穂を葉の下に隠すように立っているのはフタリシズカかな。ヒトリシズカは4枚の葉が輪生しているが、フタリシズカは2枚ずつの対生。

歩いていくとホウチャクソウの大群落もあった。小さな緑の実がついている。湿原の奥の木道を歩いて再び沢にぶつかると、ナツノハナワラビが増えてきた。緑一色の中にスッと立っている黄色い胞子の穂が目立つ。その緑の波の中に隠れるように赤い実が見えているのはナニワズか。まだ緑色の実も混じっている。

湿原を囲む森にはミヤマホウソ(別名ミヤマハハソ)の花が咲き出し、ニワトコの実が真っ赤に実ってきた。ミヤマイボタの花はそろそろ終わりか。

草々の中を覗き込みながら歩いていたら、素敵な花の終わりらしい姿に会った。葉が立っているだけで花はすでになく、いくつかの実がついている。実際に咲く姿を見なければ分からないから、来春また来よう。

前に来た時はニリンソウの葉が一面に広がっていた。花はまだあまり開いていなかったが蕾が淡い桃色に膨らんでいるのを見た。ヒトリシズカがポツリポツリと純白の花を開いていて感動したが、今日見てみれば森の中一面にヒトリシズカの葉が広がっている。ちょっと時期をずらせばたくさんの花に会えるんだねと、夫と顔を見合わせる。頻繁に来てみなさいということかな・・・苦笑い。

湿原の中には入っていけないけれど、淵に咲く花も思ったよりたくさんの種類があるようだ。ミヤマウグイスカグラの実が2個ずつ仲良くぶら下がっている。腺毛がびっしりで、あまり食べる気にはならないが、この実は食べられる。

ヒトリシズカやホウチャクソウを見て歩いていたら、綺麗な黄色い花が集って咲いている、これはホソバノキリンソウ。花は庭に咲くマンネングサに似ている。同じベンケイソウ科というから似ているのも道理。そばには松葉のような細い葉をつけたカワラマツバも咲いている。花の種類も多いが、驚いたことに大きな木の葉を通り抜けて花を咲かせているコバノイチヤクソウを見つけた。針を通すように葉を突き抜けて、その先に見事に花開いている。芽吹いた時からジワリと葉を通り抜けたのだろうが、柔らかそうな新芽の力の凄さを感じた。

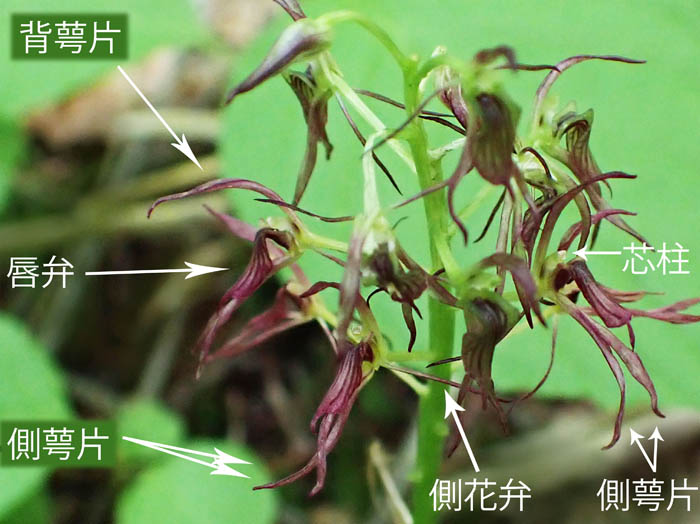

短い時間で一巡りしたので、忙しい感じではあったが、会いたかった花には会えた。探していたのはジガバチソウ。残念ながらちょっと時期が遅かったようで、花は萎れ気味。大きな花穂は昨夜の雨でか、上の方で折れていた。だが、まだかろうじて唇弁の模様も偲ぶことができた。来年こそは最盛期に会いにくるよとじっと見つめていた。

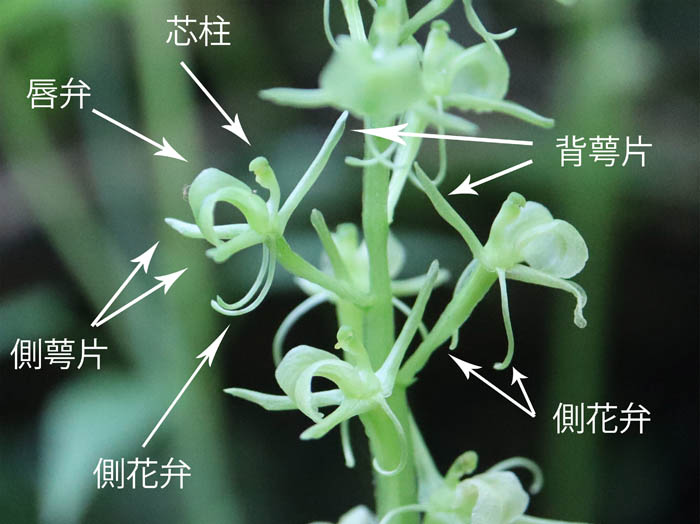

そして全体の花姿が似ているクモキリソウはまさに全盛期という美しい立ち姿を見ることができた。どちらもクモキリソウ属、花は全く違うのに、全体の立ち姿はそっくりだ。

自然の中の花々は、今を逃すとまた1年待つことになる。それが楽しいとも言えるのだけれど、だんだん歳を重ねるにつれ「また」があるのか不安になる。ますます今が貴重に感じられるこの頃だ。