574

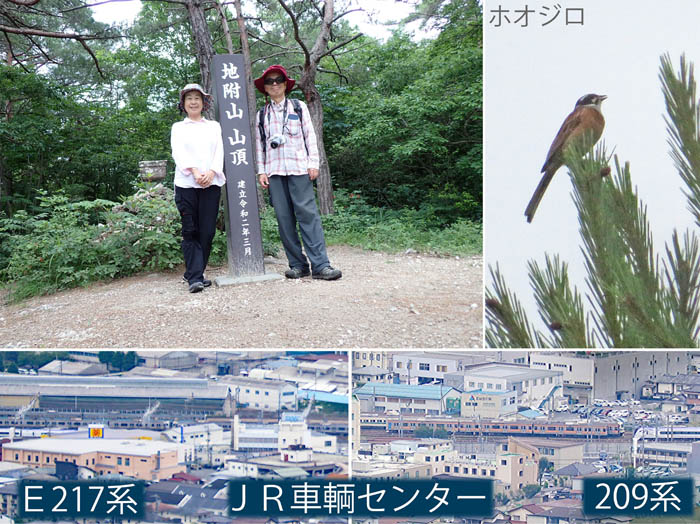

粘菌活動開始 地附山 733m(長野県)

2025年6月22日(日)26(木)

急に暑くなった。梅雨というが、しとしと降るのではなく、時々激しく降ってくると、一晩中降っている。

用があるという夫に「粘菌が出ているか下見してくるね〜」と、呑気な声かけをして出かけたのは日曜日。伊勢社から上がって霊山寺の境内を突っ切り、物見岩に登る。あっという間にネジキの花は終わって黄色く縮んでしまった。だが森の中にポツリポツリと白く光るのはイチヤクソウ。季節の移ろいと共に花も変わる。ソヨゴの小さな花が咲いて、木の根元には散った花も点描のように美しい。

ミヤマホウソの花も咲いた。あまりに小さくて遠くからでは蕾のようにも見える。大峰山への分岐を過ぎて一気に登る。急坂の脇にはツルアリドオシの花が仲良く二つずつくっついて咲いている。この花も純白で、地面に散らばるように咲いているのを見つけるとハッとする美しさだ。スキー場跡で一休みして、モウセンゴケ群生地に寄る。咲いている。これまた小さくて白いモウセンゴケの花が散らばっている。近くにはヤマトキソウのピンク、ネバリノギランの薄緑色も見える。ふと草の向こうを見ると、ピンクの花が見える。「あ、ヤマトキソウがここにも」と言いながら近づくと花が開いている。これはトキソウかしら、ヤマトキソウもここまで開くのかしら・・・。周囲は草に覆われているが、湿地とはとても言えない乾いた土だ。環境としてはヤマトキソウに適した地だと思うが。これは宿題だ。

山頂を踏んでから粘菌を探しに行く。気温が上がり、雨が降ったからか、粘菌もようやく動き始めたようだ。夫へのお土産に写真をたくさん撮って、駒弓神社に降りた。

そして数日後、雨の日や用がある日が過ぎてから夫と粘菌観察に登った。今度は地附山公園の駐車場まで車で登る。梅雨の晴れ間と言っても午後から雨予報。蒸し暑い。今日は粘菌だけではなく、数日前のルートでは見られなかった花も探して行こう。公園内の草原にネジバナが咲き出している。数年前にたくさん咲いているのを見つけたが、その後毎年見に行っても姿が見られなかったところだ。嬉しいことに地面の下で生きていたようだ。今はまだ本数が少ないが、増えていくといいな。

汗をふきふき登っていくと、目指すシャクジョウソウが見えた。ちょっと遅かったか、花はすでに立って実を膨らませ始めている。壺を持ち上げたようになるのもあと少しだろう。

さて、お楽しみの粘菌を探そう。森の中には赤や黄色のポツポツしたもの、それどころか点にしか見えないものもあるが、どうやらこれらはキノコらしい。

歩いていると汗が滲む。そして藪の中に入っていくと一段と汗が拭いてくる。だが、その甲斐はあった。倒木の肌に赤い広がりが見える。クダホコリかな。粘菌が動き始めた様子を観察して倒木を見ながら歩く。マメホコリも出始めはオレンジ色で綺麗だ。木々の割れ目から白い角を出しているのはツノホコリの仲間たち。まだ半透明の変形体も見える。花のように小さな塊になっているのはタマツノホコリだろう。

数種類の粘菌を見つけたので、足取りも軽い。さらに登って、今日は久しぶりに旗立岩から街を見下ろす。木々が茂ってきたので、見えるのは葉の間からの小さな隙間。

神奈川に住んでいた頃通勤に使っていた電車が、解体されるために昨日長野の車両センターに到着したそうだ。昨日到着したのが最後の車両らしい。夫が懐かしい車両を見られるかもしれないと、カメラで狙う。あまりに遠いうえ三脚も使わないからちょっとピンボケだけれど、懐かしい電車を捉えることができた。

山頂で一息ついて、モウセンゴケ生息地へ向かう。ヤマトキソウの淡いピンク色とモウセンゴケの純白が美しい。

さて帰ろうか。空気の中に混じっている湿気がだんだん濃くなってきたようだ。道々花に挨拶しながら公園まで戻る。今日はこの暑さのせいか、ほとんど人に会わないが、うちわを使いながら歩いている人がいた。彼は途中で暑いからと引き返す人に何人か会ったと言う。

私たちも花なのか、芽なのかわからない木の写真を取ったり、粘菌の写真を撮ったりしながらも、ちょっぴり急いで車に戻った。家についた途端に激しい雨が降ってきて、かろうじてセーフ。 梅雨が開けるのはまだ先らしい。