545

セリバオウレン咲く髻山 744m(長野県)

2025年3月27日(木)

今年は山の花の開花が遅いというので、「まだかな」「まだかな」と言いながら待っていた。そろそろ大丈夫だろう、雲もないから絶好の花日和とばかりに出かけた。飯綱町に入っていくとりんご畑が広がるが、大きな車が畑の中をゆっくり進み、消毒液を散布していた。今日は風も無いので、消毒作業に適していたのだろう。

私たちは遠回りの道から山へ入った。森の奥の谷筋にはまだ雪が残っているが、登山道は数日続いた高温のおかげかかなり乾いている。道を進み、藪漕ぎをしていくと、遠くの斜面がキラキラ光っている。セリバオウレン、満開だ。

私たちは嬉しくなって花に近づいていく。雑木林の足元が光の海になっている。

「踏まないようにね」と声をかけあいながらそっと花の間に入っていく。踏まないように歩くのは大変だけれど、できるだけ群落の縁を、そしてちょっとだけ花の中の隙間を見つけて歩く。

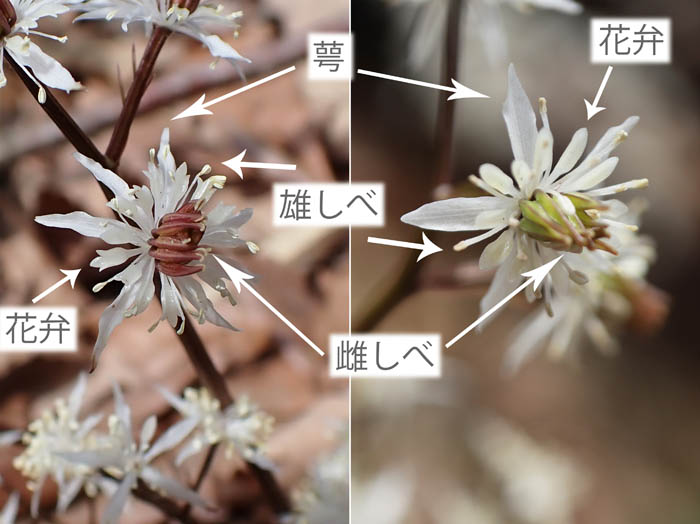

雌しべが退化した雄花がたくさんある。雄しべの真ん中に雌しべがある両性花もある。セリバオウレンは個体変化が大きい花だという。雄花の真ん中に小さく赤い点をつけたような花もあれば、全体に白い花もある。雄しべがシンプルに一列に広がっているのもあれば重なり合っているものもある。じっと見ていると面白い。だが、雄しべが退化した雌花もあるというが、なかなか見つからない。雌しべが大きく目立っていて、その周りの雄しべがとても短い花もあるが、雄しべが全くないものにはまだ出会ったことがない。セリバオウレンの群落を見つけると目を凝らして探すのだが・・・、見つけられない。

萼片がシンプルに開いて数本の雄しべだけが広がっている小さな花もあるが、芽吹いて年数が小さいものなのだろうか。毎年花を眺めて帰るだけなので、成長過程の観察にはならない。幸せだけをもらって帰る。早春に開く可憐な花の様子にスプリング・エフェメラルと呼びたくなるが、花の頃にセリに似た新しい葉が出て残るので、厳密には「春の妖精」ではないらしい。それでも心の中では「妖精さん」と呼んでいる。

全体を眺め、それぞれの花を見、横たわっている木に腰をかけて少し休む。群落の中には私たちだけ。いや、たくさんの小さな虫が花を飛び交っている。忙しそうだ。

しばらく花を眺めてじっとしていた。青空の下は暖かい、上着を脱いでいよいよ春だと実感する。気持ち良い日差しの中で花を眺めてからよっこらしょと立ち上がる。去りがたい気持ちはあるが、山頂を踏んでから帰ろうか。

まだ茶色い落ち葉に覆われた山肌だが、よく見ればカタクリの葉が伸びている。アズマイチゲやフクジュソウが今日の日差しを喜ぶように大きく花開いている。純白のアズマイチゲは、花の中心部が濃い紫色を帯びているのでよく似ているキクザキイチゲと区別ができる。そしてやはり白く美しい花びらに見えるところは萼なのだそうだ。花の仕組みは色々あるようで面白い。

森の中の道を登って山頂へはわずかだ。頭上のアブラチャンの木に花芽が膨らんでいる。家の近くの里山にはダンコウバイも開き始めたが、ここ髻山にはアブラチャンの木が多い。まだ硬い蕾も多いが、日当たりの良いところにはほのかに緑色を帯びた今にも開きそうな蕾もある。

見あげていた首を戻して、ふと足元を見ると朽ちた木の枝に何か毛の塊のようなボツボツが見える。近づいてみると、赤い地色に白い毛が密生しているキノコのようだ。確か前にもここ髻山で見たキノコ、シロキツネノサカズキモドキだろう。まだ幼菌で、頭は開いていないけれど、小さくて可愛い。

山頂からは志賀方面の山が見えるのだが、今日は春霞か、黄砂か、稜線がうっすらとわかる程度にしか見えない。展望は諦めて山頂にある四阿でおやつタイムとする。ホコホコとした暖かさに包まれて喜んでいるのは私たちだけじゃないようで、山頂には数種類の蝶が追いかけっこをするように舞っている。白や黄色にオレンジ色、2頭で絡み合うように登って行ったり、疲れたように草の上に止まったり、蝶の動きもそれぞれで面白い。

おやつを食べ、蝶の舞いを眺め、満足して帰ることにしようか。ランチタイムで畑の消毒が休みのうちに降ろうと話しながら降りていくと、気の早い消毒車が動き始めたところだった。危機一髪私たちは車に戻った。