93

九連峰ってなんじゃい? 神成山 328m(群馬県)

2020年3月7日(土曜日)

2020年が明けるとすぐ、新型コロナウィルス肺炎の感染が広がり、あれよあれよという間に日常生活への影響が大きくなってきた。中国で発症し、じわじわと世界中に広がっている。こんな時は人混みに行くのは御法度。山歩きをするしかないね・・・と、やせ我慢含みのうなずきをして晴れる日を待ち、標高は低いけれど、楽しめそうなハイキングコースと聞いている西上州の山へ向かった。

9時出発。上信越自動車道を走り、下仁田インターで降りる。行ってみれば何十回となく走った上信越自動車道の脇に堂々と連なる岩の連山だ。何度もこの目で見ていたが、チラリと見て通り過ぎていた。

さて、インターを降り、今は世界文化遺産に登録された富岡製糸場に向かう道をわずかに走ると、東側登山口の宮崎公園に着く。公園下の駐車場に車を置いて歩き始める。朝は見事な青空だったが、筋状の薄い雲が増えて、快晴とは言えない空模様。公園の中を登って富岡市立西中学校に向かう。登山道はこの中学校の校舎を巻くように始まっていた。中学校の周りには畑が広がり、畑の畔にはホトケノザが満開。遠くから見ると、あちらこちらにピンクの絨毯だ。

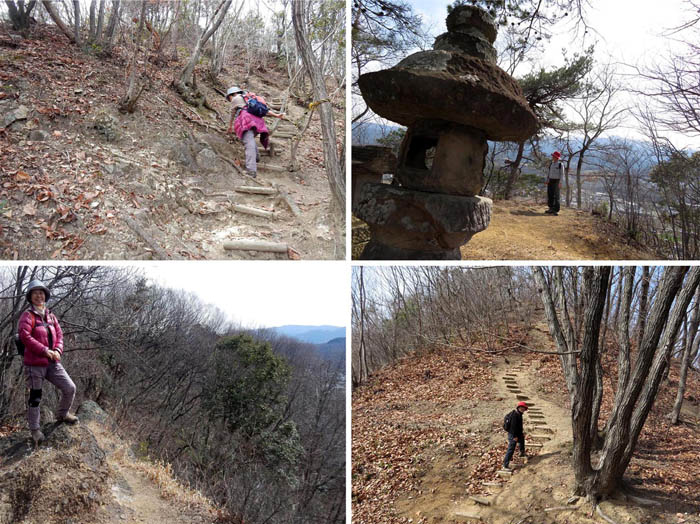

登山道に入ると、雑木林。気持ちの良い落葉樹の林の中をゆっくり歩く。大きな竹も混ざっていて面白い。道の脇にはお地蔵様やお不動様などの石仏が立っている。

さほど登るというほどのこともなく、ゆるい傾斜を登っていくと、神成城址本丸跡に登り着いた。城跡らしい広い平には落ち葉がびっしり積もっている。立ち入り禁止のロープの向こうはキンランやギンランの自生地になっているらしい。目立たないけれど、柵で四角く囲んだ場所が何箇所か見える。

森の奥にヤブツバキのシロバナが咲くとあるので、見に行く。崖の中腹に大木があった。枝先に白い花が少しうつむき加減についている。登山道には赤い花もいくつか咲いていたけれど、シロバナは暗い森の中で優しい火を灯したような感じだ。華やかではないかもしれないけれど、静かに目を引く。

神成城址の見晴台まで歩き、朝通ってきた道を見下ろす。尾根に沿って国道、上信電鉄の線路、高速道路が並行して走っている。しばらく眺めてから先へ行く。

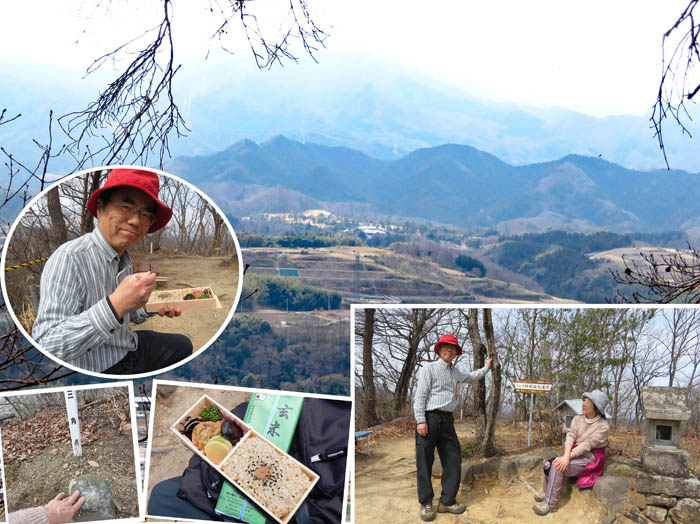

一気に登ると、龍王山山頂に着く。309.2mの三角点がある。周囲は木々が茂っているが、先端に行くと西上州の里が見下ろせる。暖かい日差しが気持ち良いので、ここでお昼にする。夫は、横川SAで買ってきた玄米弁当を開いてニンマリ。

ここには登山者名簿が置いてあり、一ヶ月ほど前に登ったという弟の名前を発見した。ずいぶん離れたところで暮らしているのに、ここで彼の筆跡を見るというのも面白い。

私たちが座って食べ始めると、やってきた男性が話しかけてくる。色々な土地へ旅行したことなどを話し、近くにこういう山があると幸せですと言う。「低い山だけど、2時間くらい歩いて幸せな気分になれる、これが人生の幸福ではないかと思いますよ」と、ニッコリ。

30分ほど、ご飯とおしゃべりにのんびり過ごし、私たちは先へ行くことにした。九連峰というだけあって、小さなピークが続く。脇には巻道やエスケープ道がたくさんある。しかし、次はいつ来ることができるか分からない私たちは、丁寧に全てのピークに立って進んだ。

岩だらけのやせ尾根が多く、この標高とは思えない楽しめるコースだ。正確に数えなかったけれど、9カ所以上のピークに立ったと思う。九連峰とはよくぞ言ったものだ。

最後の吾妻山(あづまさん)が最高地点で、328.1mの標識がある。後は一気に降るだけ。滑りやすい急坂を下ると、西の登山口新堀神社の境内に飛び出す。無事に行ってきましたと挨拶して、もう一つのお目当てを見る。これがびっくり。何がびっくりかというと、屋根を越す大サボテン、これは一見の価値がある。

あ〜あ、ついに帰る時間だ。我が家の鉄ちゃん曰く、上信電鉄に乗れるチャンスなどそうあるわけではない。いそいそと近くの駅を目指す。もちろん出発前に時刻表を確かめている。登ってきた山を振り返りながら、畑の中の道を歩くと目指す南蛇井駅に着く。この駅に行ってみたかったのもここを目指した理由の一つ。なんと読むか知っている人は少ないだろうなぁ、もちろん地元の人は別として、「なんじゃい?」。

私たちはたった一駅だけ電車の客になった。ところが次の神農原(かのはら)駅を目前にして電車が停止。私と夫は目を見合わせる、まだホームは無いよね。前を見ると、駅手前の踏切の遮断機が降りていない。運転手さんは車内の電話でどこかと話している。それから、徐行運転でそっとそっと走って踏切を通り過ぎた。見晴らしがいい畑の中の道だし、1時間に1〜2本のダイヤだし、なんとかなったね。日本にもこんな呑気なところがあるんだぁと、なんだか楽しくなった。

そうそう、この山の名前「かみなりやま」だと思ったら、「かんなりやま」だって!