71

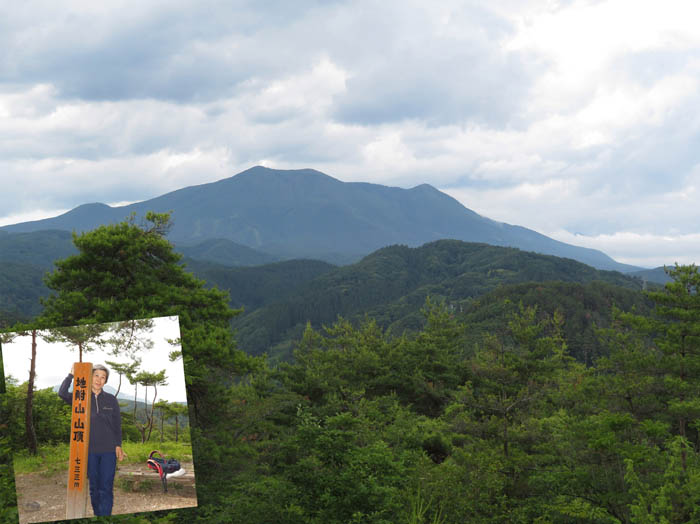

花を探しに地附山 733mへ(長野県)

2019年7月8日(月)

毎日重い雲が空を覆っている。前線が日本の南に停滞しているとか・・・。そのため、梅雨が長引いてしまっているのか、スカッと晴れない。

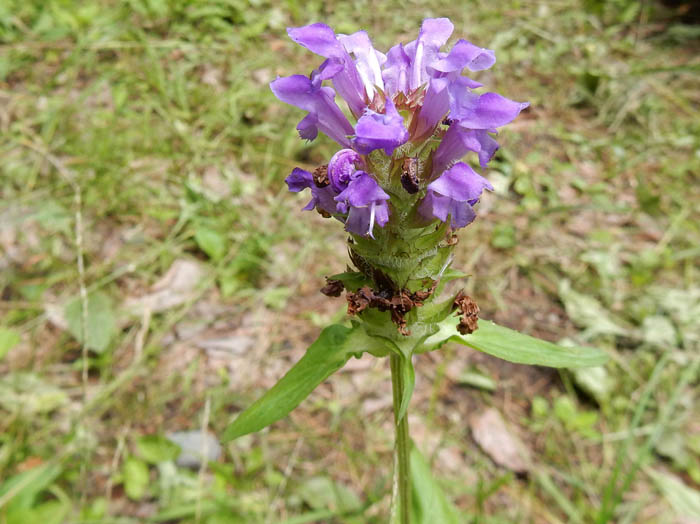

仕方がないので曇り空の下、空を伺いながら歩くことにする。7月には近くの山に、見ておきたい花がある。今年も会えるかな。いた、いた、カキランのオレンジ、クモキリソウの地味な淡緑、そしてモウセンゴケの純白。ヤマトキソウの淡いピンクも例年になくたくさん顔を出している。

毎年同じ場所を歩いて、目当ての花が元気で咲いているのを見つけると、ほっとする。どこにでも咲いていたと思える花でも、ふと気づくと絶滅危惧種にランクされていたりする。花によっては、咲いている場所を明らかにしないことが求められている。環境の変化、森林破壊や、温暖化などによる現象も大きいと思うが、人間の目先の欲による盗掘の被害も恐ろしいのだ。

深い森の中を歩いていて足元を見ると、葉緑素を持たない不思議な花に会う。地附山にはシャクジョウソウが咲く。花が終わる頃になると、小さな壺型の実を掲げるようになって、その姿もまた愛らしい。 少し開けたところには、一面にオオチドメが花穂を伸ばしていてキラキラ光っている。小さな、小さな花が、そこを歩く私に元気をくれる。

近くには、キノコもたくさん生えていて、やはり今年の雨の多さを感じさせられた。図鑑には様々なキノコが載っているが、山道を歩いているだけではなかなか珍しいキノコは発見できないものだ。キノコは動かないので、見つけると写真を撮って、図鑑で調べるのだが、菌類はなかなか手強い。その世界はあまりに深くて、我が家の小さな図鑑に載っているようなのはごく一部らしいのだ。最近夫が楽しんでいる粘菌などまで含めると、とても奥深く、面白いけれど、難しい。

6月前半に長旅をして、冷房と気温の温度差や乾燥のせいか気管支炎になってしまった。帰宅後数日静養し、まだ咳と痰が残っている時に花に会いたくて出かけた。6月の地附山にも見たい花がある。いつもの倍の時間をかけてゆっくり歩いたが、なかなか見つけられない。そして、ようやく見つけたウメガサソウ、小さな白い花がうつむきにぽっつりと咲いている。

ゆっくり息を整えながら歩いているうちに体が温まってきた。小さな花を探しながら歩いていたら、山頂までの山道を歩き通すことができた。ウメガサソウはイチヤクソウ科だけれど、茎の先に一個の花をつけている。大きな双子の花をつけているのを見つけると、嬉しくなる。

春から夏へ、季節の変わり目には木々の実を味わう楽しみがある。春一番に空を薄桃色に染めたソメイヨシノの甘酸っぱい実を味わいながら道をゆく。そういえばモミジイチゴは今年も実をつけただろうか。カバンの中のビニール袋を確認して、いそいそとイチゴの森を目指す。ところが、今年は残念ながら外れ年。いじけたような形の実をポツポツとぶら下げている枝を、アリたちが忙しそうに往復している。良さそうな実をいく粒か口に入れ、ビニール袋は出番なし。

季節の味と言えば、久しぶりにヤマグワの実を見つけた。気が付いて頭上を仰ぎ見れば、ヤマグワの木がたくさんある。今まで見つけなかったのが不思議だ。幼稚園に通っていた頃、友達と道路脇の畑のクワの実を食べて、口の周りを赤くして家に帰ったことを思い出す。畑のものは勝手に食べてはいけないと、諭されたことも懐かしい思い出だ。

山頂近くにはナツハゼの花がたくさんついていた。今年はどの枝にもびっしり花がついている。豊作になるだろうか。

花に会うと嬉しいのだが、道を曲がっていきなり目の高さに揺れている花を見てギョッとするものがある。クロバナエンジュ別名イタチハギ、最近増えてきたようだ。

自然の奥深くには、人の力の及ばないところがたくさんあるだろうが、歴史は人と自然の営みについて多くを物語る。善光寺三鎮守の一つ、湯福神社には樹齢800年などというケヤキが何本もそびえ、境内に立つと大きな自然の息吹を感じるところ。ここでは6月末に茅(ち)の輪くぐりの行事が行われる。カヤが手に入らなくなったため、今では竹で茅(ち)の輪を作るという。

毎年、異常気象というニュースを聞く。少しずつ変化していって、ふと気がつくと全く別の流れの中に立っているというようなことが起こるかも知れない。自分たちがどこに向かっているのか、自然の花々に教えてもらえることもありそうだ。