70

奥裾花自然園 1280mの水芭蕉(長野県)

2019年5月19日(日)

長野といえばリンゴ。5月の声を聞くと、リンゴの花が一斉に開く。ピンク色の蕾が開くにつれて純白になって、濃い緑の葉と美しいコントラストを描く。

長野の郊外にりんごの花が開く頃、山にも花の季節がやってくる。雪の深さ、気候の変化などによって花の咲く時期は変わるから、年によって開花時期が違ってくる。そして標高差にも左右される。だから面白いと言えるかもしれない。

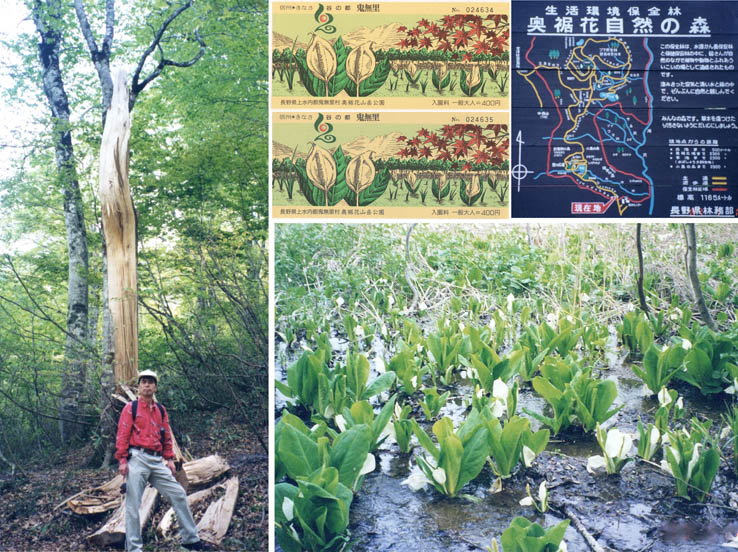

最近、奥裾花の水芭蕉が有名になり観光客がたくさん来るらしい。5月も半ばになれば観光客も減るだろうと思い、出かけてみた。

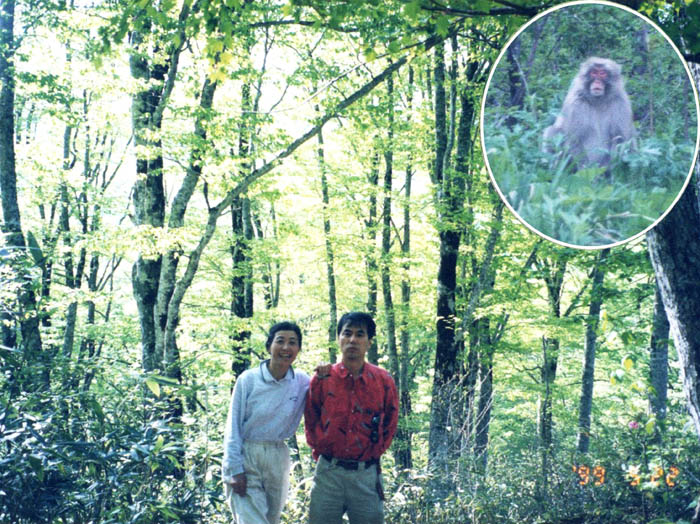

数えてみればちょうど20年前、関東から車でやってきて少し遅めのミズバショウを見た。迫る崖沿いの渓谷の道を、ハラハラしながら走った。すれ違いも困難な怖い道だったと記憶している。

今、観光シーズンには自然園まで季節運行のバスが走っているというので、今年はバスで行ってみた。さすがに20年の歳月を感じさせる、走りやすい道になっていた。バスの窓から眺める風景は、夫と共有できて嬉しい。運転していては周りの風景を楽しむゆとりはないから。奥裾花の渓谷沿いの道は行けども行けども切り立った崖の中に進んでいる。三百万年もの昔に海の底で堆積したものが隆起してできたという岩は、さまざまな姿を見せてくれる。ここでは絶滅したゾウの化石も発見されるそうだ。

バスを降りてからしばらく林道を歩くと、自然園の入り口に着く。途中雪を被った戸隠西岳のゴツゴツとした山々が見える。深く切れ落ちた崖の向こうに空を刺すように聳えている。そのとんがった山の頂を見ながら歩いていくと、道は森の中に入っていく。道沿いの崖にオオバキスミレの花が黄色く光っているのを見つけ、思わず嬉しくなって撮影。木につかまりながら花の近くまで登っていく。斜面に広がって咲くオオバキスミレの明るい色に喜びがひとしお。

崖から降りて歩き始めると、足元に今度はネコノメソウが目に入る。しゃがんで写真を撮る。これではなかなか水芭蕉の広場に行き着かないねと夫が笑う。

見た目の派手な花は欲張りな人間の手で減っていくが、地味な花は森の中でたくさん見ることができる。これを喜んでいいのか悩むところだが、花が元気なのは嬉しいこととしよう。花が淡い黄緑色で目立たないルイヨウボタン、細い葉の先に開く可憐なアマナ、森の大地をカバーするようなフッキソウ、花がぶら下がっているのがわからないほど小さいタケシマラン、そしてどこが花か分かりにくいネコノメソウの仲間。どれも、その地味さが私は好きだ。

中でもネコノメソウは雪解けの湿気の多い土地に早春花開くが、花とは思えないほど小さい。以前、私がカメラを向けていたら通りかかった人たちが「何を撮っているの?」と聞き、私が指さしたネコノメソウを見て首を傾げたことがあった。日本には14種があると図鑑に書かれているが、識別が難しいともある。ネコノメソウは黄色い雄しべが4個なので、私にもわかる。もう少し勉強して見極められるようになりたいと思っている。

ネコノメソウの仲間は混ざり合って咲いていることも多いので、近くを見てみるが、ここにはネコノメソウしかないようだ。

撮影していると頭上でコツコツと音がする。アオゲラだ。赤い帽子に緑の羽、木の股に餌があるのか巣でも作っているのか、しばらくそこで何かしていた。あまりに真上すぎてよく見えなかったのが残念だ。

自然園入り口の広場に到着、まだ桜が咲いている。ここからちょっとひょうたん池に寄り道。小さい池だけれど、澄んだ水の表面に木々が映っていて美しい。ゆっくり丘の上を歩いて広々とした今池に出る。今年の開花は遅かったのか、ミズバショウはまだ雪の下になっているところも多かった。だが、今池の広い湿原には一面に白い苞が揺れている。木道が整備されているので、私たちはゆっくり木道散策を楽しむ。緑濃い山の斜面が迫る湿原の淵を歩く、時々ミズバショウの花咲く湿原の真ん中を通る。まだ顔を出したばかりの純白の苞が日を受けて輝いている。前に来たときは5月の後半(と言っても今回と数日しか違わないのだが)、多くのミズバショウは緑の葉が伸び、その根元に白い苞が倒れかかっていた。今日はみずみずしい姿を見ることができた。やはり、その年の気候などによって違いが出てくるのだろう。

今池から再び林道に出るとかなり雪が深くなってきた。雪が残っているところには歩いている人の姿はほとんど見えない。雪がかぶった林道をしばらく歩いて吉池の方に入っていく。池の周りにはまだ雪がいっぱいで、淵にはロープが貼ってある。木々に囲まれた池は暗く、昔ここでオシドリが遊んでいたのが懐かしく思い出される。今日は鳥の動きもなく、静かな水の中にクロサンショウウオの卵が光っているだけだ。

この辺りは雪が多く、観光客もほとんど来ないらしく足跡は見えない。私たちが雪の上を歩いていると、ただ1人、大きな熊鈴をつけた男性に出会った。その人は木道の柵を直しながら歩いていた。一人で森の中に入り作業をするので、クマに会うのが怖いと言う。腰のクマ鈴は賑やかな音だったが、クマ避けのためだから仕方ないね。

吉池を過ぎると一面雪の原だ。ブナの森が続く。木の周りだけ雪が溶け始めている。道のない雪原を地図と木に巻かれたテープを頼りに歩いた。入り口近くにはブナの芽吹きも見られたが、奥は一面の白い世界。ブナの大木の周りに根開けが広がっているのが春らしい風景だ。

標高1280mの高台に着くと、西岳の頂が見えている。まだ雪の世界で花はなかったけれど、鳥の声が響く森の中の優雅な時間だ。稜線を辿ってからブナ林コースに降り、再び林道に戻るまで誰にも会わなかった。

一回りしてきて、バス乗り場がある観光センターまで歩く。バスの時間まで間があったのでセンターの茶屋で休んだ。昼食に軽いお蕎麦を食べることにした。このお店には赤きび団子というのがあって、初めて見たが優しいピンク色が隠れていて可愛らしい団子だった。お店にはこの赤きびの粉も売っていたので、料理好きな友人へのお土産にと購入した。

食べながら、茶屋の主人夫婦と話した。孫の小学生が書いたのだという自由研究が壁に貼ってあった。キイロスズメバチの子を取るための仕掛けや、山奥まで追いかけていく様子が丁寧に書いてある。主人は自慢そうな笑顔で、孫の話をしてくれた。ここの主人夫婦は蜂の子を取るのが趣味なのだそうだ。餌のイカを食べているハチに目印をつけるとの記述に「刺されないですか」と聞くと、「ハチは餌を食べているときは刺さないよ」と笑う。でも、怖いなぁ。

そんな話をしていると、主人は黄色いミズバショウがあるよと教えてくれた。軽井沢の植物園で初めて見たがびっくりした。あの黄色いミズバショウが自然の中にあるとは驚きだ。私たちは半信半疑でお店の主人に教えてもらった道を歩いて行った。しばらく歩くと、森の斜面に確かに黄色い水芭蕉が咲いている。湿地というより森の中の斜面というところ、茶色い枯葉の海に浮かぶ黄色いミズバショウを、私たちはバスの時間までゆっくり眺めていた。