62

舞鶴山 660mからノロシ山 844mへ(長野県)

2018年12月13日(木)

長野市善光寺平は千曲川と犀川が合流する肥沃な土地だったのだろう。その豊かな土地を争って越後の上杉軍と、甲州の武田軍が何度も戦いを繰り返した『川中島の合戦』は歴史的に有名だが、その川中島から松代方面を見るときれいな三角錐の山が見える。ノロシ山という名のとおり、武田軍が狼煙を上げたという山。狼煙の情報は2時間で約150キロ離れた甲州まで届いたそうだから、高速道路を飛ばすより早い!

朝の通勤時間帯を避け、少し遅めに家を出る。おにぎりを持って、のんびり歩いてこようと9時半出発。松代には歴史的な建物も多いが、中心地から離れ、山に向かう道に入って行く。細い道を行くと白鳥(しろとり)神社の鳥居にぶつかる。松代藩主は真田氏で、その初代藩主が390年ほど前に建立した由緒ある神社らしい。鳥居をくぐると今は土に埋もれているが石の太鼓橋が残っている。その向こうには広い参道が急な傾斜でまっすぐ登っているが、入り口にはイノシシよけか、柵がある。その扉を開けて参道を登って行く。ちょうどまっすぐ前に太陽があり、木々の梢が虹色に輝き、一面に積もった落ち葉が無数の鏡のように光っている。

10分あまり登ると真っ赤な鳥居の白鳥神社に着く。石の階段や大きな灯籠に緑色の苔が映える。今日の無事を願って礼拝し、脇の神厩(しんきゅう)と書いてある小屋をのぞいてみる。ここには木彫りの神馬(じんめ)が安置されている。ケヤキの寄木造りの神馬は、鼻がピカピカ光っていた。

さて、寄り道はこのくらいにして、私たちは神社右の『ノロシ山登山口』という登山道に入って行く。森の中に踏み跡が続いている。一面落ち葉に埋もれているが、しばらくは迷うこともなく道らしき跡を辿って行く。右下にため池が見えてきた。水は少ないが、空と木の梢を写している。その上にもう一つため池を見る頃から道が消えてしまった。木の幹の間はどこも落ち葉でびっしり、踏み跡は見えないので、道なのか樹間なのか分からない。けれど、時々木の幹に赤いテープが巻いてあるので、とにかく稜線に出てみることにした。ひと登りすると、そこは舞鶴山に続く小広い尾根。左の方を見ると一つのピークらしいので行ってみる。

ピークを登り切ると、そこは舞鶴山の山頂だった。年配の男性が荷を下ろしていて、ビックリ顔で私たちを見ている。「そっちにも道があったのかい?自分は何度も登っているけど、こっちからしか登ったことがないよ」。

しばらく話をして、今日はここから帰るという男性と分かれてノロシ山を目指す。後で調べたら、私たちが歩いた西尾根は古墳を経由して行く道だったが、ほとんど人が通らないのか、林の中の落ち葉の海という風だった。

舞鶴山からノロシ山までの道はしっかり踏まれていて分かりやすい。倒木が多く、倒れた木にはびっしりキノコがついている。中には緑色の粉(胞子か?)を噴く奇妙な形のものもあって、自然界は面白い。落ち葉もキノコもうっすらと白く雪を載せている。

ノロシ山の一つ手前のピークを左に巻くように道は続いている。ホオノキの落ち葉は白く大きいので、一面に散っていると雪が積もっているように見える。

なだらかな森の中の道が、この辺りから一気に急になる。きれいな三角錐のノロシ山に近づいたのだ。緑色の岩が顔を出す急坂には何カ所もロープが取り付けてある。落ち葉が積もっていて木の根や岩が見えないので、ロープはありがたい。

大きく山塊を左に回るように登ると、稜線に出る。左右の谷にはアカマツも多いが、ずいぶん倒れている。南西方向に続く尾根道は傾いた太陽の光を真っ向から浴びる。木漏れ日の向こうに三角に飛び出しているのが目指す山頂だろう。

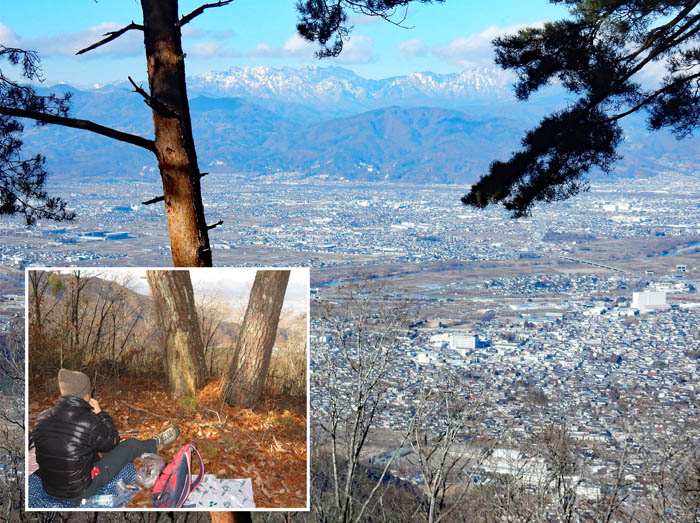

しばらく行くと山頂の肩、ここから善光寺平が見える。左に広がる善光寺平の向こうには白くなったアルプスの山並みが光る。

そこからはひと登りで山頂だ。山頂は木々に囲まれているので、あまり見晴らしはよくない。ここで狼煙を上げたのか・・・感慨深いが、風が冷たくて長居はできない。もう一度肩に降りて、ここで昼にしよう。太い木の間から遠く山並みを眺めながら、おにぎりを食べる。

雲が流れると、見える山が変わってくる。あっちもこっちもと山々を指差しながらの、のんびりタイムはいい。舞鶴山で出会った男性の他に人の気配は全くない。

座ってゆっくりしていたら、さすがに寒くなってきた。標高はそれほど高くないと言っても、気温は低い。指先が冷えてきた。

思ったより素晴らしい展望に満足して、来た道を下る。

舞鶴山からは最短の北尾根を下ったが、あっという間に白鳥神社の赤い鳥居が見えてきてびっくり。神社に「無事行ってきました」と報告して帰路に着いた。