61

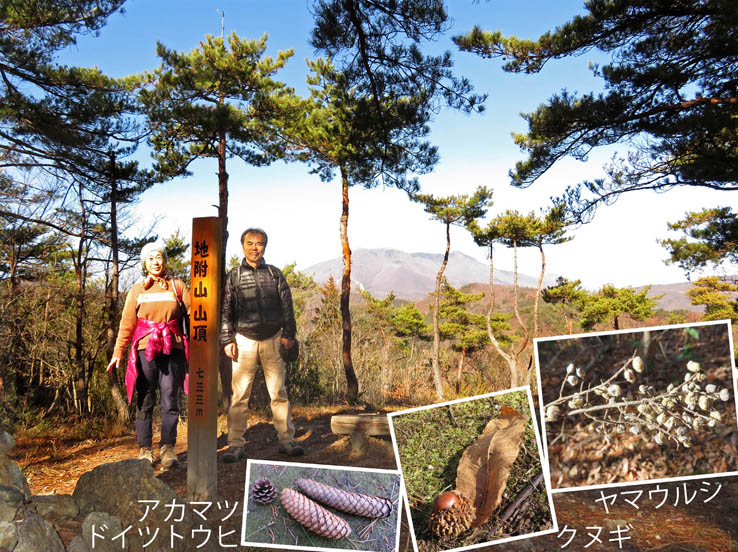

地附山 733mの12ヶ月 (長野県)

2018年1月〜12月

玄関から登山靴を履いてそのまま歩き始められる、裏山。ちょっと疲れていても、明日は予定があっても『行ってこよう』と出かけられるのが地附山。

私たちはよく言えば自由気まま、のらりくらりの山歩きをしているので一つの山に繰り返し登ることは少ない。しかし、地附山はその数少ない山の一つだ。理由は冒頭に書いたように、玄関から登山靴で歩き始められる山ということが一番だが、この山、標高は低いけれど様々な花が咲く山なのだ。

長野市に引っ越してから登るようになったのだが、季節ごとに花々が目を楽しませてくれる。また、地附山にはいくつかのコースがあるが、隣の大峰山や桝形城跡に足を伸ばすのも楽しい。そして、我が家から登山口まで行く道もまた、舗装道路の道、急な階段が続く道、沢に溜まった水の辺りを行く道、温泉宿の隣の細い急坂を登る道・・・、 楽しみ方は幾通りもあるのだ。

1月20日

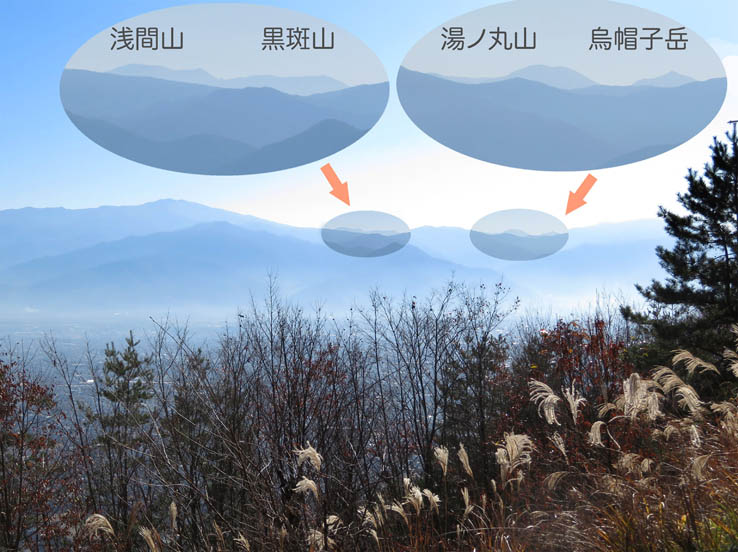

雪の少ない長野でも山の上には積もることがある。さすがにこの季節はまだ花が見つからない。冬の澄んだ空気の向こうに、飯縄山、黒姫山、妙高山を眺めるのを楽しみとする。途中のパワーポイントからは長野市街の向こうに志賀方面から、菅平、浅間山まで見える。

降ったり溶けたりする冬の山道には花の名残が風に揺れていてキリッとした空気の中に立っている姿は潔い。

2月25日

一番寒い季節、雪が凍って山道は滑りやすい。地附山にはイノシシが多いようで、あちこちの地面が畑のように掘り返されている。雪の日はイノシシの足跡も見える。親子だろうか、大小の足跡が重なっていることもあって面白い。この雪の中をイノシシたちはどのように生きているのだろうと思うと、自然の営みの計り知れない奥深さをも実感する。

3月14日

山は春めいてくる。山肌はまだ茶色一色の冬景色なのだが、大地が暖かく動いてくるような気がする。この季節は森の中に鮮やかな黄緑色に光るフキノトウを見つけて嬉しくなる。見つけたフキノトウはフキ味噌にしていただく。ほろ苦い春の香りにご飯がすすむ。

森の中には鳥もたくさん飛んでいるのだが、近視の私たちにはなかなか見つけられない。コゲラやアオゲラは地附山でも時々見かける。今年3月には近くの木で幹を走るように動くコゲラを見つけて目が離せなくなった。

そうそう、今年の3月にはもう一つ、思わぬものを見つけてしまった。大峰山との分岐を通って下山し、物見岩から下る途中、登山道端にイノシシの死骸が横たわっていたのだ。腹から下は骨になっていたが、頭はまだ残っていた。冬に飢餓死したのだろうか。すぐ近くにお寺があるので、成仏してねと話しながら通り過ぎた。

4月16日

いよいよ大地が動き出す。木々は頭上高く芽吹きの緑を広げ、葉の影に隠れるように地味な花をぶら下げる。草々も負けずと伸びてきて、花の季節の始まりを告げる。

冬の間緑濃い葉を雪の下に隠していたシュンランも、春の日の光とともに花穂を伸ばしてくる。サジガンクビソウの柔らかそうな黄緑の葉はいち早く地面に顔を出すが、なかなか伸びない。小さなセンボンヤリが追い越して先に花をつける。春のセンボンヤリの花は蕾が赤く、開くと純白で美しい。

地附山はショウジョウバカマが多く、森の奥までピンクの彩りを見せてくれる。ショウジョウバカマは白に近い淡い色のものや濃い紫がかったピンク、そして花の終わりの頃にはオレンジがかったピンクや肌色に近いものまで、個体差が大きく、楽しめる。

5月5日

5月の風が吹くと地附山も賑やかになる。山笑うとは、昔の人はよく言ったものだ。中腹を覆うヤマブキはまず一重が、そして追いかけるように八重ヤマブキが山を黄色に染める。

命の活動が活発になる季節、花だけでなく虫こぶなども多くなる。偽リンゴと言われる虫こぶを見つけながら歩くのも楽しい。オトシブミも多いがこれも虫の住み処だ。手も指もない虫がどうやってこのきれいな葉巻を作るのだろうか、自然界にはチッポケかも知れないけれど想像もできない豊かな世界があるのだと思う。

清々しい空気の中、山頂からの展望を楽しみながら我が家の特製おにぎりを食べるひととき、自然の豊かさの中に身を浸す濃密な時間が流れる。

山頂から少し足を伸ばすとモウセンゴケの自生地がある。いつ登っても乾燥しているように思える地附山になぜモウセンゴケが自生しているのか、不思議だが、この辺りに昔はスキー場があったそうだから雪が残る地形なのかもしれない。

6月7日、17日

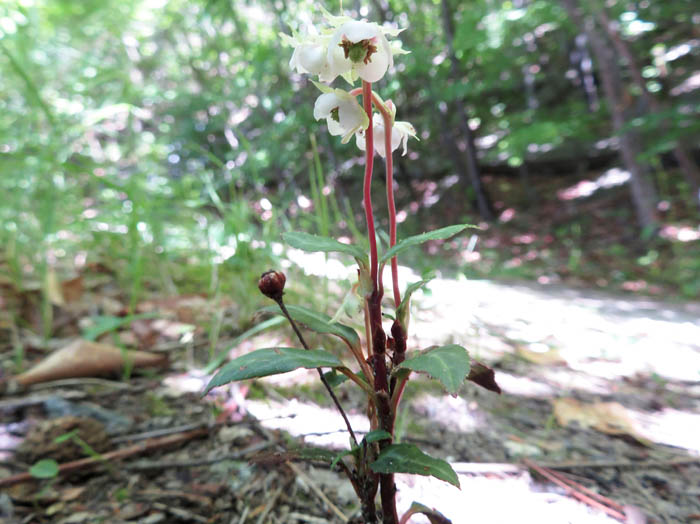

いよいよウメガサソウが咲く季節だ。毎年この季節には何回か登ってしまう。ウメガサソウは蕾の時間がとても長い花なので、そろそろ咲くかなと思って出かけるとまだまぁるい蕾。そんな風に楽しみの時間を重ねてようやく開く花は下向きにそっとうつむいていて、地味な花なのだ。

もちろん6月といえば山の花が賑わい始める季節、地附山とて例外ではない。ハナニガナ、シロバナニガナ、ウツボグサが咲き、クモキリソウの地味な花が開いてくる。エゴのまっ白い花が一面散り敷く純白の絨毯の道を歩くことができるのもこの季節。登山口辺りの完熟サクランボが楽しみなのもこの季節なのだ。

そして今年、一面にオレンジ色の恵みが揺れているのを見つけた。歩きながらいただくモミジイチゴの豊富さに、来年は篭を持ってこよう!と心のメモにしっかり書き留めた。

7月18日

いよいよ7月、夏山のシーズンだ。どうしても標高の低い山は足が遠のきがち。それはやはり暑いから。つい裏山を敬遠して標高の高い山に足を向けてしまう。けれど、7月の地附山には見逃せない花が咲く。6月末から咲くモウセンゴケやクモキリソウ、7月に入ってから咲くカキラン。これを見つけるのが楽しい。また、純白の小花を揺らすオカトラノオが多いのもこの山の嬉しいところだ。ノギランとネバリノギランが並ぶように生えているのも面白く「これはどっちでしょう」。正解は触ってみてくださいと、笑い合う。

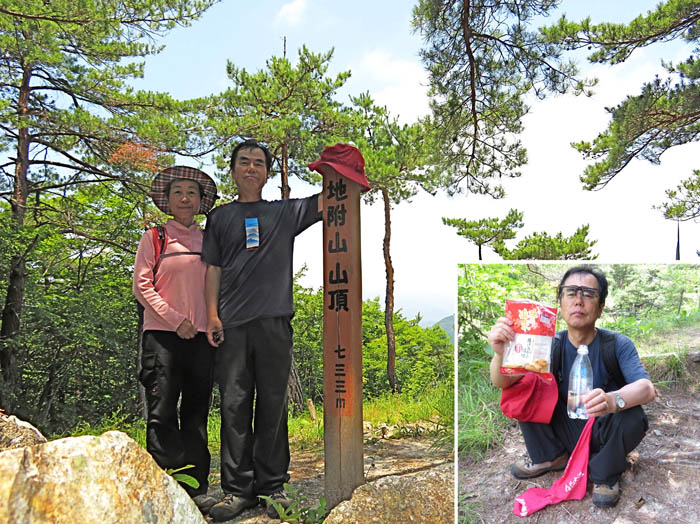

ただ、やはり暑い。今年山頂で写真を撮った後、モウセンゴケを見に行こうと歩き始めたら、夫がダウンした。気持ち悪いとしゃがみ込む。汗びっしょりで一回着替えたのだけれど、それでもまだ汗が噴いてくる。水はもちろん必要だけれど、もしや・・・と、塩せんべいの袋を出した。「食べられなかったら、底にある塩をなめるだけでもいいから」と。

いや、何も口になんか入らない・・・と呟きながらひとなめした夫が「うまい」と言う。たった今まで萎れきっていた青菜が水を吸ってしゃんと背筋を伸ばしたように、一瞬にして元気になった。熱中症の手前にいたのかも知れない。今年の夏、町は40度を越えるほどの酷暑、どうやら私たちの経験値では計り知れない未来の扉が開き始めているのかも知れない。

8月17日

7月が猛暑なら8月もまた・・・当然ながら暑い日が続く。8月は盆を真ん中に抱えているので我が家では子ども達との賑やかな時間となる。子ども達の近くに暮らしていた頃は、週末などに会えるから、盆にまとめて会うこともなかった。

しかし長野市民になってからは、気づくと8月は客を迎える月になっていた。今年は後半になってポツリと日が空いた。登り始めると案外暑くない。木々の葉が日差しを遮ってくれて、心地よい風が吹く。キキョウやマツムシソウ、ツルリンドウなど、秋の花が咲き始めた。足下にひっそり咲くミヤマウズラにも久しぶりに会った。森の端にポツポツとたくさん顔を出しているのが嬉しい。

思わぬ気持ちよい山歩きに満足して、ゆっくり山の上を楽しんだ。

9月23日

さわやかな風を感じる、山の9月。けれど、今年の9月は雨が多かった。なかなか晴れ間が見つけられなかったが、その見返りはやっぱりあるようだ。山はキノコでいっぱい。どこもかしこも見たことのないような大きなキノコに小さなキノコ、白に赤に茶色に黒。山はキノコの大パレードだ。だが、私たちはキノコを知らな過ぎる。ヨーロッパのとある町では、採ったキノコを市場に持って行くと鑑定してくれるプロがいるそうだ。いいな。

今年は山頂辺りで籠をぶら下げた二人の男性に出会い、目の前にあった食べられるキノコを教えてもらった。アミタケ。うっかり踏んでしまいそうなほどたくさんある。男性たちは「とりきれないほどあるから、虫の穴の無いきれいなものだけ採って行くといいよ」と、笑いながら教えてくれた。

最後に見つけたのは巨大なキノコの王様、家に帰って調べたら、これはアカヤマドリという食べられるものらしい。あまりに立派なので、とってしまうのがもったいなくて残してきたが、ちょっと残念だった。採ってきたアミタケはゆでて紫色になるのを目で楽しみ、煮物に、炒め物に、しばらく楽しませてもらった。

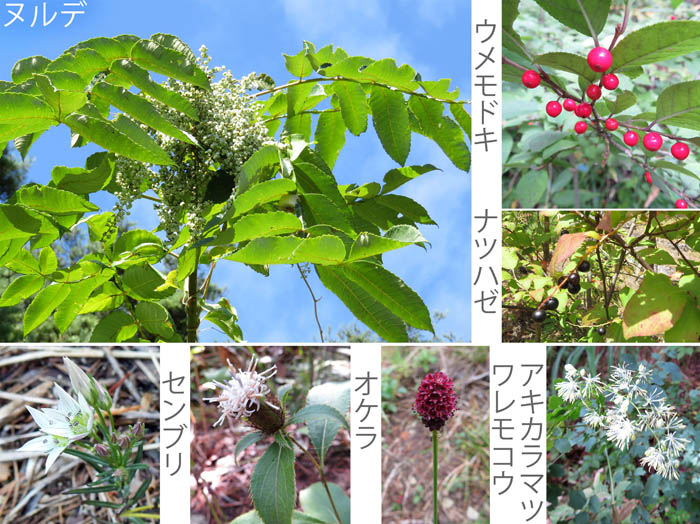

そして芸術品のような美しいセンブリの花。センブリの造形美を眺めてのんびりしているとアサギマダラが飛んできた。秋になると南西諸島まで2千キロもの飛行をするそうだ。派手な色をしているが、これは毒だよ〜という警戒色なのだそうだ。

10月25日

10月になると、一気に秋たけなわという感じになる。それでも、長野はまだ紅葉シーズンとは言いきれない。少しずつ色濃くなってくるのが楽しみだ。標高の低い里山の最も静かな季節かも知れない。アカツメクサやアキノキリンソウがぽつりぽつりと花をつけている。

山頂の落ち葉が積もった斜面に鮮やかな黄色が顔を出している。何かと思えばキノコの一種だ。腐植土に生えるというカベンタケ。あっちにもこっちにもぽつりぽつりと顔を出しているのが可愛い。近くにはツルアリドオシの赤い実が転がっている。

山頂からモウセンゴケのある斜面まで足を伸ばすと、まだ咲いていた!ウメバチソウ。透明な純白の花弁を開いて耀くようだ。

11月7日

空が一段と澄んでくる。きっぱりとした空気の中を歩く。真っ赤なトンネルの中を行く。地附山はどこもかしこも鮮やかな色の氾濫。2千メートルを越すような山はもう冬のただ中になるのかもしれないが、我が家の裏山は最高におしゃれをしている。

1985年、長引く梅雨のあとに発生した地すべりで地附山の東斜面は大きく崩れ、被害も大きかったそうだ。その後、大規模な防災工事が行われ、跡地に地附山メモリアル公園が作られた。

今、緑が復活し、豊かな動植物が戻ってきた地附山を歩けるのはなんとありがたいことだろう。地附山メモリアル公園にはアンカー工、のり枠工など地すべり土塊を固定する抑止工や、地すべり発生の最大要因である地下水を取り除くための集水井などが説明板とともに展示してあり、地滑りに悩む全国からの見学者が訪れるそうだ。

12月2日

師走(しわす)、日本の古い言い表し方を全て覚えていなくても、『師走』は人々の口にのぼることが多い。年の暮れから正月への、気持ちが急くような、それでいてどこか心が浮き立つようなこの季節を、私たち日本人は待っているのかもしれない。

12月最初の日曜日、いよいよ冬型到来か雪の予報が続くようになったので、その前に出かけることにした。山は木の葉を落とし、明るい。遠くの山も見えるようになったが、木の葉が茂っている間は隠されている森の中が日に照らし出され、倒木が折り重なる荒れた姿が丸見えだ。毎年、地附山の生き物たちはどのように冬を越すのだろう。イノシシの食事の後が耕した畑のようになっている。だいぶ下まで降りてきているようだ。

花の咲かない冬山、誰にも会わないだろうと思って出かけたが、さにあらず、今年一番の人出だったかもしれない。山を走る人、小さな子どもと一緒の家族連れ、足を鍛えるために用がなければ登っていると言う地元の人、数人のパーティで賑やかに歩く人たち、一人でゆっくり歩く人・・・、そしてビックリしたのは新幹線で、今朝関東からやって来たと言う男性、駅から歩いてきたそうだ。

・・・そうか、冬は高い山にはなかなか登ることができないから、裏山が人気になるんだね、きっと。

街ですれ違っても挨拶も交わさない人と、山の中で会えば言葉を交わす。自然の中にいてヒトもまた自然そのものなのだとうなずかせてくれる山はありがたい。私たちもまた来よう、わが愛する裏山に!