60

観音山 575mから葛山 813mへ、(長野県)

2018年11月25日(日)

一歩外に出ると、青い空が高く、高く広がっている。まだ少し名残の赤や黄色をまとった裏山が輝く青の下ではにかんでいるようだ。

冬型の天気が続く季節になると、我が家の北に立つ山々はいつも黒い雲をかぶっているようになり、あぁ眠りに入るのだな・・・と感じさせられる。

ところが今日はどこまでもスカーッと雲もない。葛(かつら)山に行ってこようと、登山靴を履いて家を出たところだ。

家から西に、かなり急な舗装道を登って行くと、かるかや山往生寺に行き着く。

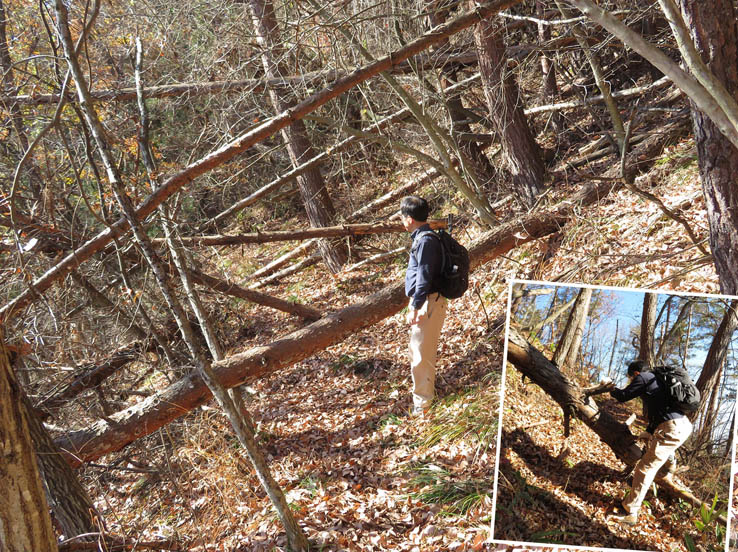

初めて葛山に登ったのは2年前の冬、戸隠バードラインの途中から歩いた。その後、往生寺からも登ってみた。春に登った時(2017年5月7日)は何種類ものスミレが咲いていて面白かったが、往生寺からの道は荒れていて倒木を越えたりくぐったりした。道も崩れていて、滑ったらそのまま谷まで転がって行きそうな急傾斜だ。滑落注意と地図に書いてある。観音山までは一人で行ったり、孫と行ったり、散歩の延長のように楽しんでいるが、葛山まではもう一息、やはり登山靴を履いて出かけたい。

往生寺から急な階段を上って墓地を越えると、道は二手に分かれる。西国三十三観音道と坂東三十三観音道、今日は緩やかな坂東観音道を進む。

観音山は葛山の中腹に位置する出っ張った尾根。先端には三角点もある。山頂からはアカマツの多い森を奥へ進むが、いきなり道は倒木に遮られ、ほぼ通行不能。一旦ピークに登り、裏へ回って降りてゆくと倒木に遮られていた道の奥に合流する。

そこからは木を越え、くぐり、笹につかまって滑らないように歩き、進む。春には一面のチゴユリが見られる斜面も、今は厚い落ち葉の絨毯だ。アカマツの幹に大きなサルノコシカケが取り付いている。登るたびに見ているいくつかのコシカケにあいさつ。キノコ類の名前はなかなか特定できないのだが、このアカマツについている大きなキノコはツガサルノコシカケと里山の本に紹介されていた。触ると堅い。サルなら本当に座れるかもしれない。

そっと触ると煙のように胞子が飛び出すのが面白い団子のようなものは、粘菌ではないか。ドロホコリの仲間のようだ。

大きな葛山の中腹を巻く道に合流すると、道は比較的安定する。まっすぐ進むと頼朝山を越え、静松寺に続いている。葛山へは2本の登山道があり、頼朝山との分岐近くに一気に葛山山頂までひたすら登る道がある。

もう一本は合流地点からすぐ右に分かれて行く。街から見上げるといくつかのピークが見えるが、その中を縫うように登ったり下ったりしながら行く楽しい道だ。山頂近くに行くと、いくつか堀の跡があり、ここが山城だったことを思い起こさせられる。

春5月に登った時は春の花が盛りだったが、山は今静かだ。山頂近くになるとカラマツが増え、梢にわずかに黄金の名残を見せて足元の絨毯となっている。乾燥しきったカラマツ落ち葉の絨毯は思ったより滑りやすく、おっとっとと言いながら歩く。

山頂は秋の陽に照らされ、風もないので暖かい。山城だったので、小広い空間だ。丸太の椅子に腰掛け、北信の山々を眺めながらおやつを食べる。戸隠連峰、飯縄山、斑尾山。より近くには隣の大峰山、地附山、旭山、陣馬平山などの里山が峰をつなげている。そして遠くに雪をかぶった鹿島槍ヶ岳、五竜岳も見える。山々に囲まれて二人だけの静かなとき。

しばらくのんびりして、同じ道を帰ることにした。静松寺の方に降りてみようか、裏へ回って大峰山を越えて帰ろうか・・・などと話していたのだが、今日は昼食を持ってこなかったので、時間がかかりそうな遠回りはまたの機会にして、一番近い往路をそのまま帰ることにしたのだ。

しかし、全く同じではつまらない。途中越えて行く道の脇のピークに上がってみることにした。夏には薮が茂っていて自由に歩けない木々の間を、落ち葉を踏みながら登る。下から見上げるピークだと思えるところに登る。街が見おろせるかと思ったそこは、しかし、広い樹林帯だった。あまりの広さに感動。しばらく木々の間を歩いて、この空間を楽しみ、再び登山道に戻った。

オケラやセンボンヤリの実を見て、自然の造形の素晴らしさを感じながら、足元に注意して山を下りる。

毎日の生活は淡々と同じことの繰り返しで過ぎてゆく。落ちついた生活の中に流れる豊かさはかけがえのない貴重なものだ。だが一方で、道なき道を行くような小さな冒険は、輝く宝石を抱いたように心の中でいつまでも輝いている。